Aufstieg der autonomen Intelligenz

KI-Anwendungen

Mit der rasanten Entwicklung grosser Sprachmodelle hat Künstliche Intelligenz in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte erzielt. Was mit regelbasierten Chatbots begann, hat sich zu dynamischen Assistenzsystemen mit beeindruckender Sprachverarbeitung und Kontextverständnis entwickelt. Der nächste logische Schritt in dieser Entwicklung heisst: KI-Agents. Diese Systeme sind nicht mehr darauf beschränkt, auf einfache Befehle zu reagieren, sondern verfolgen eigenständig Ziele, nutzen Tools, analysieren Daten und passen ihr Verhalten adaptiv an. KI-Agents markieren den Übergang von reaktiver zu proaktiver Technologie.

Agents als aktive Prozessgestalter

KI-Agents sind softwarebasierte, intelligente Systeme, die eigenständig Aufgaben analysieren, planen und ausführen können – mit dem Ziel, definierte Resultate zu erreichen. Im Unterschied zu traditionellen KI-Anwendungen, die oft in festgelegten Bahnen agieren, verfügen KI-Agents über eine gewisse Handlungsfreiheit, indem sie ihren nächsten Schritt kontextabhängig und zielorientiert auswählen. Sie sind in der Lage, auf externe Datenquellen zuzugreifen, Werkzeuge zu nutzen, den Zustand ihrer Umgebung zu bewerten und ihre Handlungen entsprechend anzupassen.

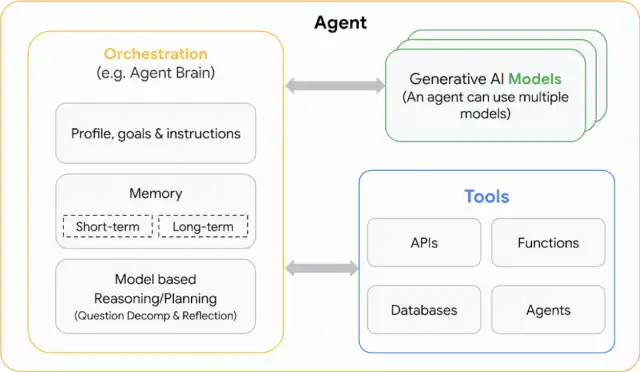

Technisch basieren moderne KI-Agents auf Large Language Models (LLMs) wie GPT-4 oder Claude, die um Planungs-, Steuerungs- und Interaktionsmodule erweitert werden. Diese Kombination erlaubt es dem Agenten, nicht nur Inhalte zu generieren, sondern auch Abläufe zu orchestrieren, Aufgaben zu delegieren und Entscheidungen zu treffen. Damit unterscheiden sich KI-Agents fundamental von klassischen Chatbots, die lediglich vordefinierte Dialogpfade abbilden, oder von RPA-Systemen, die strikt regelbasiert arbeiten. Ein Agent «versteht» nicht nur eine Aufgabe, sondern verfolgt sie – auch über mehrere Schritte hinweg. Das macht ihn zu einem aktiven digitalen Akteur, der Prozesse nicht nur unterstützt, sondern eigenständig mitgestaltet.

So funktionieren KI-Agents im Kern

Das Besondere an KI-Agents ist ihr modularer Aufbau: Sie kombinieren Sprachverständnis mit Zielverfolgung, Entscheidungslogik und Tool-Nutzung. Im Kern steht ein leistungsfähiges Sprachmodell, das nicht nur Eingaben verarbeitet, sondern Aufgaben interpretiert, in Teilschritte zerlegt und dabei auf ein internes Memory sowie externe Werkzeuge zugreift. Ein typischer Agentenprozess verläuft in mehreren Schleifen – auch bekannt als der sogenannte Agent-Loop: Zunächst analysiert der Agent den Kontext und das Ziel. Anschliessend plant er den nächsten Handlungsschritt, führt ihn mit einem passenden Tool oder Datenzugriff aus, bewertet das Ergebnis und entscheidet, wie er weiter vorgeht. Diese «autonome Schleife» wird so lange durchlaufen, bis das definierte Ziel erreicht ist oder der Agent feststellt, dass er Unterstützung benötigt. Dabei können verschiedene Typen von Agents zum Einsatz kommen: Task Agents fokussieren auf einzelne Aufgaben wie Terminvereinbarung oder Datenextraktion. Planning Agents sind in der Lage, komplexe Aufgabenreihen zu strukturieren, und Decision Agents unterstützen bei strategischen Entscheidungen durch Analyse und Gewichtung von Handlungsoptionen.

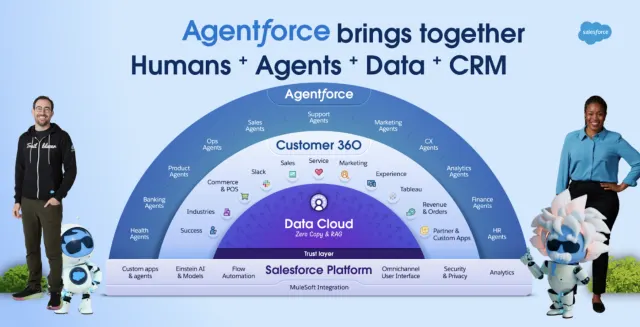

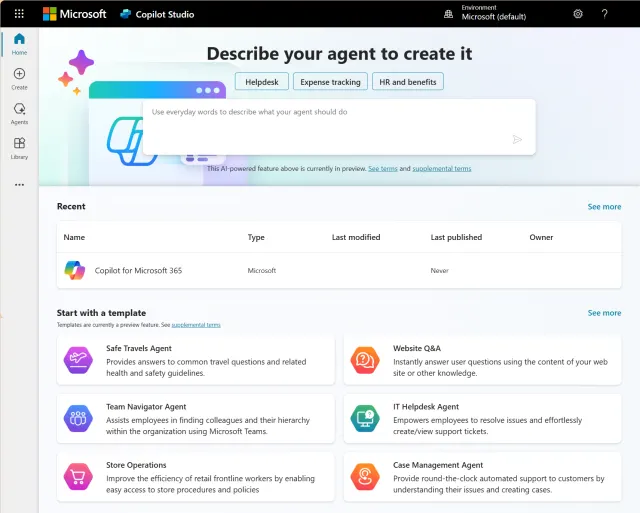

Die Integration solcher Agenten in bestehende Systeme erfolgt meist über APIs und orchestrierte Plattformen. Dabei agieren sie nicht als monolithische Systeme, sondern als komponierbare Intelligenzen, die gezielt in Prozesse eingebunden werden können – etwa zur Automatisierung, Analyse oder Kommunikation. Ihre Stärke liegt in der Fähigkeit, selbstständig zu agieren, statt nur auf vordefinierte Reize zu reagieren. Damit eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für dynamische, kontextadaptive IT-Lösungen.

Anwendungsbeispiele aus der Praxis

KI-Agents eröffnen ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten in verschiedensten Unternehmensbereichen – vor allem dort, wo Routineaufgaben, komplexe Datenverarbeitung und schnelle Entscheidungen ineinandergreifen.

- Ein zentrales Beispiel ist der Kundensupport: Statt nur einfache Anfragen zu beantworten, analysiert ein Agent das Anliegen, prüft vergangene Kontakte, zieht Informationen aus CRM- oder ERP-Systemen hinzu und schlägt direkt passende Lösungen vor – inklusive Eskalation, falls nötig.

- Auch im IT-Support zeigen KI-Agents ihr Potenzial. Sie können Tickets automatisch klassifizieren, häufige Fehler analysieren und Lösungen eigenständig initiieren – beispielsweise durch das Neustarten von Diensten oder das Anfordern fehlender Berechtigungen. In vielen Fällen übernimmt der Agent den First-Level-Support vollständig, was die Servicequalität steigert und die IT-Abteilung entlastet.

- Im HR-Bereich assistieren Agents bei der Bearbeitung von Bewerbungen, der Vorselektion von Kandidaten oder der automatisierten Kommunikation während des Onboardings. Sie erkennen Muster in Lebensläufen, gleichen Anforderungen ab und können Empfehlungen abgeben – stets im Einklang mit Compliance-Vorgaben.

- Auch im Finanzwesen kommen KI-Agents zunehmend zum Einsatz, etwa bei der automatisierten Prüfung von Rechnungen, der Kostenanalyse oder der Budgetüberwachung. Hier agieren sie als datengetriebene Assistenten, die nicht nur Zahlen verarbeiten, sondern daraus Trends ableiten und Entscheidungshilfen liefern.

Diese Beispiele zeigen: KI-Agents sind keine abstrakte Technologievision mehr, sondern lassen sich praxisnah und gewinnbringend einsetzen – besonders dort, wo Standardisierung, Skalierbarkeit und situative Intelligenz gefragt sind. Entscheidend ist, die Agenten sinnvoll in bestehende Prozesse zu integrieren und klare Aufgabenbereiche zu definieren.

Nutzen für Unternehmen

Der grösste Vorteil von KI-Agents liegt vermutlich in der intelligenten Entlastung der Mitarbeitenden: Statt repetitive oder regelbasierte Aufgaben manuell auszuführen, übernimmt der Agent diese effizient, konsistent und rund um die Uhr. Dadurch gewinnen Teams mehr Zeit für kreative, strategische und wertschöpfende Tätigkeiten. Gleichzeitig sorgen KI-Agents für eine erhöhte Prozessqualität. Sie handeln auf Basis definierter Ziele, ziehen relevante Datenquellen heran und reagieren dynamisch auf Veränderungen – ein klarer Fortschritt gegenüber starren Automatisierungslösungen. In Kombination mit Feedback-Mechanismen und kontinuierlichem Lernen verbessern sie sich stetig, was zu einer fortlaufenden Optimierung von Abläufen führt. Ein weiterer Vorteil liegt in der Skalierbarkeit: Während menschliche Ressourcen begrenzt sind, lassen sich KI-Agents problemlos vervielfachen und auf neue Aufgabenbereiche adaptieren. Das macht sie insbesondere für Wachstumsphasen, internationale Rollouts oder volatile Marktsituationen attraktiv. Auch in Bezug auf Kundenerlebnis und Personalisierung bieten Agents neue Möglichkeiten. Sie erkennen individuelle Bedürfnisse, passen Kommunikation und Angebote entsprechend an und sorgen so für eine nahtlose, wertorientierte Interaktion – ob im E-Commerce, im Support oder im Vertrieb. Nicht zuletzt stärken KI-Agents die digitale Resilienz eines Unternehmens. In Zeiten von Fachkräftemangel, Kostendruck und sich wandelnden Anforderungen ermöglichen sie eine flexible, adaptive und gleichzeitig kontrollierte Reaktion auf neue Herausforderungen.

Herausforderungen und Grenzen

So vielversprechend der Einsatz von KI-Agents ist – Unternehmen müssen sich auch den technischen, organisatorischen und ethischen Herausforderungen bewusst sein. Eine der grössten Hürden ist die Systemintegration: Viele Agentenlösungen benötigen Zugriff auf Datenquellen, Schnittstellen und Tools, die bisher oft isoliert oder proprietär organisiert sind. Ohne eine moderne, offene IT-Architektur stossen KI-Agents schnell an ihre Grenzen. Auch die Datenqualität stellt einen kritischen Erfolgsfaktor dar. Agents treffen Entscheidungen auf Basis der verfügbaren Informationen – sind diese unvollständig, veraltet oder inkonsistent, leidet die Ergebnisqualität. Es braucht daher klare Prozesse für Datenpflege, Zugriffsrechte und Versionskontrolle.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Gerade bei komplexeren Aufgaben stellt sich die Frage: Warum hat der Agent genau diesen Weg gewählt? In sensiblen Bereichen wie Finance, HR oder Compliance müssen Entscheidungen jederzeit auditierbar sein – eine Anforderung, die bei generativen Systemen nicht trivial ist. Hinzu kommen Sicherheits- und Governance-Fragen. Wer darf einem Agenten Zugriff auf interne Systeme geben? Wie wird sichergestellt, dass er keine unerwünschten Aktionen ausführt? Und wie lässt sich der Einsatz mit Datenschutzvorgaben wie der DSGVO oder branchenspezifischen Regulierungen vereinbaren?

Schliesslich ist auch die Akzeptanz im Unternehmen ein Thema. Die Einführung von KI-Agents verändert Arbeitsweisen, Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten. Ohne aktives ChangeManagement und klare Kommunikation besteht die Gefahr von Verunsicherung oder Widerstand. Kurz: KI-Agents bieten grosses Potenzial – aber ihre Einführung muss geplant, kontrolliert und verantwortungsvoll erfolgen.

Was kommt als Nächstes?

KI-Agents markieren nicht das Ende, sondern den Anfang einer neuen Ära intelligenter Systeme. Während aktuelle Anwendungen vor allem auf einzelne Aufgaben fokussiert sind, zeichnet sich am Horizont bereits die nächste Entwicklungsstufe ab: Multi-Agenten-Systeme, in denen mehrere spezialisierte Agents gemeinsam komplexe Prozesse steuern, Entscheidungen verhandeln und sich gegenseitig ergänzen. Zugleich wächst die Vision des «digitalen Kollegen»: Ein Agent, der proaktiv Aufgaben vorschlägt, Prozesse überwacht und Entscheidungen vorbereitet – eingebettet in die tägliche Arbeit von Mitarbeitenden. Solche Systeme könnten perspektivisch sogar eigene Verantwortungsbereiche übernehmen und damit ein völlig neues Verständnis von Arbeitsteilung und Produktivität ermöglichen. Auch die Verbindung mit emotionaler KI, natürlicher Sprache und visueller Interaktion wird weiter zunehmen. Sprachgesteuerte Agenten mit situativem Kontextverständnis und multimodalen Fähigkeiten sind nicht mehr Science-Fiction, sondern bereits in Entwicklung. Gleichzeitig stellen sich neue Fragen: Wie weit darf ein Agent autonom handeln? Wer trägt Verantwortung für seine Entscheidungen? Und wie sichern wir Transparenz, Kontrolle und Ethik in einer zunehmend agentengesteuerten IT-Welt?