Die digitale Erosion der Sprach- und Kulturvielfalt in Europa

Digital Insights

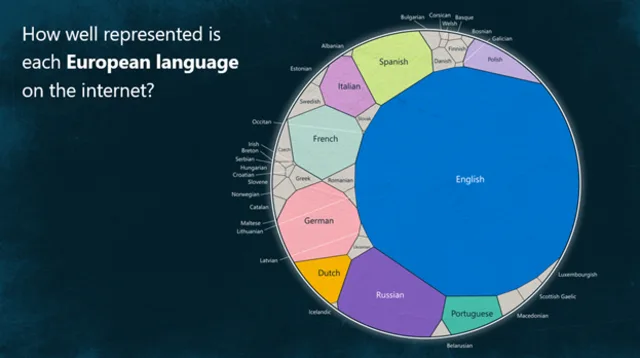

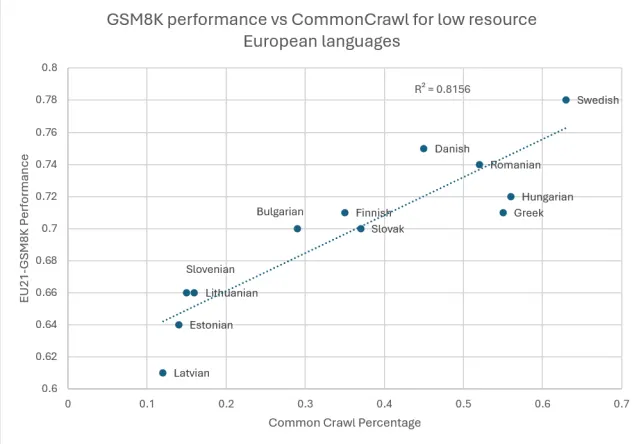

Europa ist reich an Sprachen, Kulturen und Identitäten – und genau das könnte in der digitalen Welt zum Problem werden. Denn während sich KI-Systeme rasant weiterentwickeln, zeigen sich dramatische Unterschiede in der sprachlichen Abdeckung: Grosse Sprachmodelle wie Llama oder GPT schneiden in Englisch nahezu perfekt ab – aber in Griechisch, Lettisch oder anderen weniger verbreiteten Sprachen sind die Ergebnisse oft fehlerhaft, unpräzise oder schlicht unbrauchbar.

Ein neuer Blogbeitrag von Microsoft-Präsident Brad Smith* bringt dieses Problem auf den Punkt – und liefert zugleich eine europäische Antwort darauf. Für mich ist das mehr als eine Konzernmitteilung. Es ist ein strategischer Fingerzeig für die digitale Zukunft unseres Kontinents.

Was mich besonders beeindruckt hat, sind die konkreten Leistungsunterschiede, die Microsoft benennt:

- Griechisch: rund 15 Prozent schlechtere Leistung von KI-Modellen im Vergleich zu Englisch

- Lettisch: teils über 25 Prozentpunkte Rückstand

- Generell: Europäische Sprachen sind im KI-Training systematisch unterrepräsentiert – mit gravierenden Folgen.

Sprachvielfalt beruht auf Datenvielfalt

Die zentrale Erkenntnis aus dem Microsoft-Beitrag lautet: Ohne vielfältige, qualitativ hochwertige Daten können KI-Systeme keine gerechte sprachliche Abdeckung leisten. Die heutige Dominanz des Englischen in Trainingsdaten führt dazu, dass viele kleinere oder regional stark verankerte Sprachen im digitalen Raum marginalisiert werden – mit spürbaren Folgen. KI-gestützte Anwendungen verstehen Anfragen in diesen Sprachen schlechter, liefern ungenaue oder verzerrte Informationen und können kulturelle Kontexte kaum einordnen. Genau hier setzt Microsoft an – mit einer bemerkenswerten Initiative, die nicht nur technologische, sondern auch kulturelle und politische Dimensionen hat.

Mit dem Aufbau eines neuen Innovationszentrums im französischen Strassburg will Microsoft mehrsprachige Datensätze entwickeln und trainieren – zunächst für zehn europäische Sprachen, darunter auch solche, die bisher in globalen KI-Modellen kaum berücksichtigt wurden. Die Wahl des Standorts ist dabei kein Zufall: Strassburg steht symbolisch für ein kulturell vernetztes Europa, das Vielfalt nicht nur anerkennt, sondern lebt. Das Zentrum soll mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, um Sprachdaten zu sammeln, aufzubereiten und so zu trainieren, dass daraus KI-Anwendungen entstehen, die Europa gerechter abbilden – auch jenseits der grossen Sprachräume.

Damit verbunden ist auch eine politische Botschaft: KI darf kein Einwegimport aus dem Silicon Valley bleiben. Wenn Europa im digitalen Zeitalter souverän und innovationsfähig sein will, dann muss es seine Sprachen, Kulturen und Denkweisen aktiv in die technologische Entwicklung einbringen. Datenvielfalt wird so zur Voraussetzung für sprachliche Gleichberechtigung – und letztlich auch für digitale Inklusion. Das Projekt in Strassburg ist deshalb nicht nur ein Beitrag zur besseren KI-Leistung, sondern auch zur kulturellen Selbstbehauptung Europas im digitalen Raum.

Kulturelles Erbe braucht digitale Präsenz

Parallel zur sprachlichen Initiative setzt Microsoft mit Culture AI ein deutliches Zeichen für den Erhalt und die digitale Sichtbarkeit europäischen Kulturerbes. Die Idee dahinter: Wenn künstliche Intelligenz künftig Inhalte analysiert, erzeugt und vermittelt, dann muss sie nicht nur Wörter verstehen, sondern auch Geschichte, Architektur, Symbolik und kulturelle Kontexte. Dafür braucht es nicht allein Sprachdaten – sondern auch digitale Abbilder unserer gemeinsamen Vergangenheit.

Im Rahmen von Culture AI arbeitet Microsoft mit Kulturinstitutionen und Technologiepartnern zusammen, um bedeutende europäische Bauwerke und historische Stätten hochpräzise digital zu erfassen. Bereits umgesetzt wurden virtuelle Rekonstruktionen des Mont-Saint-Michel, des Petersdoms und verschiedener Orte in der Normandie. Neu hinzu kommt nun die digitale Nachbildung der Kathedrale Notre-Dame in Paris – in Zusammenarbeit mit dem französischen Kulturministerium und der Organisation Iconem. Die Eröffnung dieser virtuellen Rekonstruktion ist für Herbst 2025 geplant.

Solche Projekte gehen weit über museale Symbolik hinaus. Sie ermöglichen es, Geschichte immersiv erlebbar zu machen, gefährdete Stätten zu konservieren und Bildungsinhalte neu zu vermitteln – von der Schule bis zum Tourismus. Gerade für Länder mit starkem kulturellen Selbstverständnis, wie die Schweiz, eröffnet dieser Ansatz neue Möglichkeiten: Digitale Zwillinge von Klöstern, Brücken, historischen Altstädten oder alpinen Kulturlandschaften könnten Wissen bewahren, touristische Erlebnisse erweitern oder regionale Identitäten im digitalen Raum verankern.

Damit wird deutlich: Auch Kultur ist ein Datenraum. Wer ihn pflegt und digital zugänglich macht, stärkt nicht nur die kulturelle Resilienz, sondern schafft auch eine Grundlage für KI-Systeme, die unsere Geschichte verstehen, einordnen und respektvoll weiterdenken können.

Europa muss «europäischer» denken und handeln

In der europäischen Digitalpolitik - und dazu zählt auch die Schweiz - ist seit Jahren von Souveränität die Rede – oft vage, selten konkret. Microsoft bringt dieses Prinzip nun in einem greifbaren Bereich zur Anwendung. Wer Sprachenvielfalt fördert, schafft Teilhabe. Wer Kulturdaten digitalisiert, schafft Resilienz. Und wer europäische Datensätze aufbaut, legt das Fundament für vertrauenswürdige, kontextgerechte KI. Natürlich bleibt abzuwarten, wie tiefgreifend und nachhaltig Microsoft diese Initiativen betreibt – und ob auch andere Akteure folgen. Doch der Impuls ist da. Das ist immerhin ein Anfang.

Fazit: Die Zukunft der KI entscheidet sich nicht nur im Rechenzentrum, sondern auch im Wörterbuch, im Dialekt und im Kulturerbe. Europas Vielfalt ist kein Handicap, sondern eine Ressource – wenn wir sie aktiv gestalten. Microsofts Vorstoss zeigt: Die digitale Welt muss lernen, europäisch zu sprechen. Die Schweiz sollte hier nicht nur Zuhörerin, sondern Mitgestalterin sein.

* Der Artikel bezieht sich auf den Blogpost «Daten als Schlüssel für Handel und Kultur in Europa» von Brad Smith, Vice Chair & President bei Microsoft.