15.12.2009, 09:28 Uhr

ETH entwickelt 3D-Prozessoren

Forscher an der ETH Lausanne und der ETH Zürich haben mit der Entwicklung eines dreidimensionalen Mehrkernprozessors begonnen.

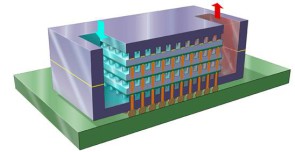

Mehrere Halbleiterlagen und eine Wasserkühlung sind die Grundbausteine des Superchips, der derzeit an der ETH Lausanne entwickelt wird

Im Rahmen des Projekts CMOSAIC sollen Prozessorkerne nicht mehr wie bisher üblich nebeneinander verbaut, sondern übereinander gestapelt werden. Dabei verfolgen die Wissenschafter unter der Leitung von EPFL-Professor John Thome das Ziel, eben so viele Transistoren pro Kubikzentimeter wie Neuronen im menschlichen Hirn zu verschalten. "Es existieren etwa eine Billion Nervenzellen pro Kubikzentimeter. Eine ähnliche Menge an Transistoren könnte in den 3D-Chips der Zukunft angeordnet sein", sagt Thome. Darüber hinaus soll ein in den Chip integriertes Kühlsystem verhindern, dass die Betriebstemperatur die kritische Marke von 85 Grad Celsius übersteigt.

Um das Leistungsvermögen von Computern zu steigern, gingen Prozessorenhersteller vor einigen Jahren zur Mehrkerntechnologie über. Doch dieses Konzept stösst mittlerweile an physikalische wie wirtschaftliche Grenzen. Daher überrascht es nicht weiter, dass auch Spezialisten von IBM partnerschaftlich an dem Projekt mitarbeiten. Als zentrale Schwierigkeit gilt nach wie vor, dass elektronische Bauteile ab einer Temperatur von 85 Grad nicht mehr zuverlässig arbeiten.

Hier wissen sich die Schweizer Ingenieure in Form eines in den Chipkörper integrierten Kühlsystems zu helfen. Zwischen den Kernen befinden sich winzige, mit Kühlflüssigkeit befüllte Kanäle mit einem Durchmesser von 50 Mikrometern. Das Kühlmittel nimmt die im Betrieb entstehende Wärme auf und verlässt hernach als Dampf den Kreislauf. Dieser wird dann mithilfe eines Kondensators wieder verflüssigt und in den 3D-Prozessor zurückgepumpt.

"Das System kann entweder mit Wasser oder einem weiteren umweltfreundlichen Kältemittel gekühlt werden. Es ist ferner vorgesehen, dass die Abwärme der Chips nutzbringend verwertet wird, etwa für die Beheizung von Gebäuden", meint Thome. Dies scheint unbedingt nötig, stellt doch der Energiehunger moderner Rechenzentren ein massives Umweltproblem dar. Die für Serverbetrieb und Kühlung benötigte Strommenge droht sich alle fünf Jahre zu verdoppeln.

Laut den Experten weist eine dreidimensionale Prozessorarchitektur auch den Weg zu besserer Performance. Einzelne Prozessorkerne werden übereinander angeordnet, sodass die gesamte Kernoberfläche für Verbindungen genutzt werden kann. 100 bis 10'000 sehr kurze Verbindungen pro Quadratmillimeter sollen die Datenaustauschgeschwindigkeit vervielfachen. "Die Anzahl der Verbindungen zwischen den Ebenen hängt jedoch massgeblich von der Gestaltung des Kühlsystems ab. Je höher die Verbindungsdichte mithilfe von TVS-Dioden ist, desto weniger Platz bleibt für Kühlkanäle", so der Experte.

Laut den Forschern liessen sich auf lange Sicht Chips herstellen, die mit 90 Prozent weniger Energie auskommen als konventionelle Mehrkernprozessoren. Das Team um Thome gibt sich auch sonst sehr optimistisch und rechnet bereits 2010 mit der Fertigstellung eines ersten Prototypen. Schon 2015 soll die Neuentwicklung in hochperformanten Rechensystemen zum Einsatz kommen. Eine Serienproduktion sei hingegen vor 2020 nicht zu erwarten, so der Tenor an den technischen Hochschulen.