13.05.2015, 14:03 Uhr

Erste Erfahrungen aus dem selbstfahrendem Auto

Swisscom präsentierte ein selbstfahrendes Auto. Computerworld durfte mit auf eine Spritzfahrt. Ob uns davon schlecht wurde?

Swisscom hat Computerworld zu einer Testfahrt mit seinem selbstfahrenden Auto eingeladen. Dabei handelt es sich um einen VW Passat, den die deutschen Autonomos Labs mit Sensoren, Computern und Software ausgerüstet hat. Das Auto wird noch zwei Wochen durch Zürich kurven. Ein bisschen mulmig ist uns beim Einsteigen schon. Auf den Vordersitzen sitzen jedoch ein Sicherheitsfahrer und ein Co-Pilot mit einem Laptop, der im Notfall auch den Computer überlisten konnte.

Will jetzt Swisscom Autohersteller werden?

Die Swisscom selber wolle aber nicht zum Autohersteller werden, sagte Konzernsprecher Carsten Roetz. «Uns geht es um die Digitalisierung und die Vernetzung der Gesellschaft allgemein, aber auch des Strassenverkehrs.» Die Digitalisierung werde zunehmen und die Fähigkeiten der Assistenzsysteme in Autos würden exponentiell wachsen. Die Swisscom interessiere sich für die Anforderungen an die Digitalisierung des Strassenverkehrs. Konkret: Welche Daten das Auto brauche, welche Sensoren nötig seien und wie das Auto bei unterschiedlichen Wetterbedingungen reagiere. Diese seien eine grosse Herausforderung. Schnee und Eis können die Sensoren beeinflussen, daher muss man diese beheizen, sagt uns der Techniker von Autonomos Labs. Ein grosses Problem sei auch, wenn Fahrbahnmarkierungen nicht mehr sichtbar seien. Das Auto könne sich aber am Verkehrsschwarm orientieren. Dies hätten Tests in Mexiko-Stadt bewiesen.

Langsam wie in der Fahrschule

Ich sitze im Fonds des Passats, neben mir noch ein weiterer Journalist. Das Medieninteresse ist riesig. Wenige Minuten nach der Abfahrt übergibt unser Chauffeur an den Autopiloten. Der Computer fährt und bremst das Fahrzeug nun autonom. Das Testfahrzeug fährt sehr langsam an, beinahe wie ein Fahrschüler. Fehlt nur noch das blaue «L» am Heck, denke ich mir. Während der Fahrt analysiert eine Software die Daten, erkennt Fahrsituationen und erteilt Fahrbefehle. Für die 15-minütige Teststrecke um den Swisscom-Campus, nahe des Technoparks, hat man dem Fahrzeug nur eine geringe Höchstgeschwindigkeiten von gut 50 Stundenkilometer einprogrammiert. Die verschiedenen Geschwindigkeitszonen im Strassenverkehr erkennt das System anhand manuell aufbereiteter Kartendaten. Lesen Sie auf der nächsten Seite: Laserscanner, Radarsysteme und Kameras

Laserscanner, Radarsysteme und Kameras

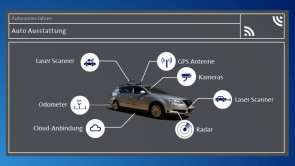

Das Auto selbst ist bis zum Dach mit Elektronik vollgestopft. Angewiesen ist es auf Umfeldsensoren wie Radare, Laserscanner und Kameras, um die Umgebung wahrzunehmen. Die Abstände zu umliegenden Objekten werden mit Laserscannern mit einer Reichweite von 160 Metern gemessen.

Dabei erfasst das Radarsystem die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, während die Kameras die Spur halten. Diese Technolgie wird bei vielen Assistenzsystemen heute schon eingesetzt, so auch bei der Elektrolimousine Tesla. Die Anzeigen der Lichtsignale werden durch kleine Kameras erkannt, wie sie etwa in Smartphones zum Einsatz kommen. Da die unterschiedlichen Höhen der Ampeln mancherorts variieren, stelle die präzise Erfassung noch eine technische Herausforderung dar, sagt man uns.

Hochgenauer GPS-Empfänger

Hinter uns fährt ein Begleitfahrzeug der Swisscom. Der nun selbstfahrende VW nimmt eine längere Linkskurve sehr gekonnt (und gewohnt langsam), die Abstände zu den anderen Fahrzeugen werden grosszügig eingehalten. Damit das Auto überhaupt weiss, wo es sich befindet, setze man auf einen hochpräzisen GPS-Empfänger, der zusätzlich mit Korrekturdaten gefüttert wird, erklärt unser Chauffeur. Damit könne durch die Anbindung an die Cloud die Genauigkeit von ungefähr einem Meter auf wenige Zentimeter reduziert werden.

Manuelle Kartenbearbeitung durch Swisscom

Das Problem ist allerdings das vorhandene Kartenmaterial. Selbst die derzeit genausten digitalen Karten seien zu ungenau und würden für das selbstfahrende Auto nicht genügen. Hier habe die Swisscom einiges an Nachbearbeitung leisten müssen, um die Karten zu verbessern.

Fussgänger oder Pfosten?

Ob mir wohl schlecht wird? Die Chance ist relativ hoch, will man dieser Studie glauben. Noch rebelliert mein Magen nicht. Allenfalls braucht es ein paar abrupte Bremsmanöver. Da. Von rechts naht ein Fussgänger, der aber noch längst nicht im Blickfeld des Zebrastreifens auftaucht. Trotzdem hält unser Computer-Fahrzeug schon fast 20 Sekunden vorher, bremst sehr zivilisiert ab. Für Zürcher Verhältnisse müsste ich hier als Aargauer einen Witz reissen, halten doch nicht alle Zürcher Automobilisten für deren Fussvolk so vorbildlich. Oder hat das System etwa nur einen Pfosten mit einem Fussgänger verwechselt? Auf jeden Fall bleibt mein Magen ruhig. Das Auto setzt sich wieder in Bewegung, sachte, ohne Hektik.

Fazit

Die 15-minütige Teststrecke (quasi eine Runde um den Technopark) war zu kurz für ein abschliessenden Fazit. Erstaunt hat uns, wie präzise das System verschiedene Strassenampeln erfasst hat und wie angenehm die Kurven gefahren werden. Da kam wirklich nie ein beklemmendes Magengefühl auf. Und dennoch gibts noch viel zu tun. Wir schätzen (und das sagt auch Swisscom), dass es noch mindestens drei bis fünf Jahre dauern wird, bis mehr selbstfahrende Fahrzeuge regelmässig und in grösserer Zahl auf Schweizer Strassen verkehren werden. (Der Beitrag wurde ergänzt mit Material der Nachrichtenagentur AWP.)