28.12.2011, 15:43 Uhr

Digicam wird zur Spektral-Kamera

Eine handelsübliche Digitalkamera bauten Forscher zu einer Spezial-Kamera um, mit der man das Farbspektrum von Objekten genau untersuchen kann.

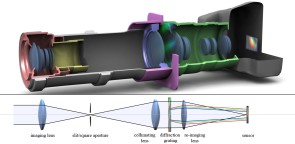

Rot, blau und grün – nur drei Farben kann man mit einer gewöhnlichen Digitalkamera aufnehmen. Für unser Auge genügt das, um einen natürlichen Farbeindruck zu erhalten. In Wirklichkeit setzt sich das Licht, das wir wahrnehmen, aus unendlich vielen Primärfarben unterschiedlicher Wellenlänge zusammen. Um diese Farb-Kombinationen untersuchen zu können, brauchte man bisher komplizierte, teure Spezialapparate. An der Technischen Universität (TU) Wien wurde nun mit ganz einfachen Mitteln ein Gerät entwickelt, das aus einer handelsüblichen Digitalkamera eine Spektral-Kamera macht.

Optisches Gitter spaltet Lichtstrahlen auf

Das Licht, das vom fotografierten Objekt kommt, wird durch eine Linse auf ein optisches Gitter abgebildet. «Das optische Gitter ist in unserem Fall eine Spezialfolie aus Plastik – die gibt es fertig zu kaufen und sie ist leicht zu bearbeiten», erklärt Ralf Habel vom Institut für Computergraphik und Algorithmen der TU Wien. Diese Folie lenkt die Lichtstrahlen ab, bevor sie in die Kamera gelangen – und zwar je nach Wellenlänge unterschiedlich stark. Dadurch landet das Licht unterschiedlicher Farben an unterschiedlichen Positionen des Kamerasensors. Aus den Sensormessdaten lässt sich dann – auf mathematisch etwas aufwändige Weise – die farbliche Zusammensetzung des fotografierten Objektes berechnen. Lesen Sie auf der nächsten Seite: Auf die richtige Belichtung kommt es an

Auf die richtige Belichtung kommt es an

Durch die Lichtbrechung am optischen Gitter entstehen am Sensor grosse Helligkeitsunterschiede. Sowohl ganz dunkle als auch ganz helle Bildbereiche müssen richtig dargestellt werden, damit sich das Farbspektrum richtig zurückrechnen lässt. Deshalb griff man auf die HDR-Technik zurück, die auch in der Standard-Fotografie mittlerweile gerne verwendet wird: Mehrere Fotos vom selben Objekt werden hintereinander mit unterschiedlicher Belichtungszeit aufgenommen. Auf jedem Foto ist jeweils ein bestimmter Bildbereich richtig belichtet. Der Computer setzt daraus ein einziges Bild zusammen, das die gesamte Helligkeitsinformation enthält – mit viel mehr Zwischenschritten zwischen hell und dunkel als das bei einem gewöhnlichen Foto möglich wäre.

«Andere Spektral-Kameras verwenden mechanische Bauteile wie rotierende Spiegel. Das macht diese Geräte teuer und kompliziert», meint Habel. Durch die an der TU Wien entwickelte Lösung wurde nun bewiesen, dass es auch einfacher geht – das nötige Computer Know-How vorausgesetzt. «Spektrale Analysen, wie sie durch diese Methode möglich sind, spielen heute in vielen Technologie-Bereichen eine Rolle», sagt Habel, «etwa um Mineralien zu analysieren, Pflanzen auf ihre Gesundheit zu untersuchen, oder auch bei Satellitenbildern.»

«Andere Spektral-Kameras verwenden mechanische Bauteile wie rotierende Spiegel. Das macht diese Geräte teuer und kompliziert», meint Habel. Durch die an der TU Wien entwickelte Lösung wurde nun bewiesen, dass es auch einfacher geht – das nötige Computer Know-How vorausgesetzt. «Spektrale Analysen, wie sie durch diese Methode möglich sind, spielen heute in vielen Technologie-Bereichen eine Rolle», sagt Habel, «etwa um Mineralien zu analysieren, Pflanzen auf ihre Gesundheit zu untersuchen, oder auch bei Satellitenbildern.»

Mit Plastikrohr und Klebeband

Die Spektral-Kamera kann auf zwei verschiedene Arten verwendet werden: Entweder wird nur ein enger Schlitz mit einem Pixel Breite analysiert – dann lässt sich für jeden Punkt des Schlitzes ein Farbspektrum mit einer Wellenlängen-Auflösung von 0,8 Nanometern berechnen, oder man nimmt ein volles zweidimensionales Bild (120x120 Pixel) auf und erreicht für jeden Punkt eine spektrale Auflösung von immer noch 5 Nanometern. Damit kann das Gerät jedenfalls mit komplizierteren, teureren Spektral-Analysatoren mithalten. Die verwendete Kamera ist eine Canon EOS 5D, als Linsen wurden handelsübliche Kameraobjektive verwendet. Ein gewöhnliches schwarz ausgekleidetes PVC-Rohr bildet das Gehäuse.