29.06.2009, 15:40 Uhr

Wettbewerbsvorteil IT-Cluster

Cluster sind kein Hype sondern ein ernsthafter Ansatz zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Regionen. Sie sollten die Standortvorteile solcher regionalen Netzwerke vermehrt nutzen.

Peter Abplanalp ist Professor für Strategie und Wettbewerb am Institute for Competitiveness and Communication ICC der Fachhochschule Nordwestschweiz, Roman Ziegler ist dort wissenschaftlicher Assistent

Dank moderner Kommunikations- und Transporttechnologie können Unternehmen heute wirtschaftlich notwendige Informationen und Güter überall auf der Welt beschaffen. Hat der Standort eines Unternehmens also keine Bedeutung mehr? Ganz im Gegenteil. Aus strategischer Sicht hat der einfache Zugang zu Ressourcen einen paradoxen Effekt: Wenn alle Unternehmen über die gleichen Beschaffungsquellen verfügen, bleibt die Einzigartigkeit auf der Strecke. Ein Wettbewerbsvorteil ist nur noch durch das effizientere Nutzen von Ressourcen (Kostenvorteil) zu erreichen oder durch ein Angebot, das sich von jenem der Konkurrenten unterscheidet (Differenzierung). Dabei spielt der Standort des Unternehmens trotz Globalisierung eine entscheidende Rolle, denn Standortfaktoren erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit. Die Einbindung in ein Cluster kann den Unternehmenserfolg weiter steigern.

Charakteristika eines Clusters

Strategie-Experte und Harvard-Professor Michael Porter ermittelte in seinen Studien, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern meist auf bestimmte Branchen oder Bereiche beschränkt. Vor circa 20 Jahren nahm etwa Japan bei Autos, Computern, Kameras und Haushaltselektronik eine vorherrschende Stellung ein. In der Raumfahrt oder der Software-Industrie lag Japan aber deutlich hinter den USA zurück. Porter folgerte daraus, dass ein Land nicht in allen Branchen wettbewerbsfähig sein kann. Vielmehr entstehen in jedem Land meist einige besonders erfolgreiche Cluster in Branchen, die dort «fruchtbare» Bedingungen vorfinden.

Cluster sind geografische Konzentrationen verbundener Unternehmen gleicher und ähnlicher Branchen, die einerseits konkurrieren, andererseits aber auch kooperieren. Die Firmen sind zudem umgeben von spezialisierten Zulieferern, Dienstleistern und Einrichtungen wie Universitäten, Forschungsinstitutionen, Regierungsorganisationen sowie Wirtschafts- und Industrieverbänden. Dieses lokale Netzwerk führt zu Effizienz-, Innovations- und Technologievorteilen. Der britische Ökonom Alfred Marshall identifizierte bereits Ende des 19. Jahrhunderts drei Gründe für die Clusterbildung: genügend spezialisierte Arbeitskräfte, räumliche Nähe zu Lieferanten und den bewusst angestrebten oder zufälligen Wissensaustausch zwischen den Unternehmen. Typische Akteure in einem Cluster sind:

- Unternehmen verbundener Branchen

- Konkurrenten mit ähnlichen Produkten, die eine vergleichbare Technik nutzen und auf den gleichen Pool von Fachkräften zugreifen

- spezialisierte Lieferanten

- spezielle Infrastruktur-Anbieter

- Distributionskanäle

- anspruchsvolle und fordernde Kunden

- Hersteller komplementärer Produkte

- Berufsschulen, Forschungsinstitute,

Hochschulen

- Handelskammern und Wirtschaftsförderung

- Unternehmen verbundener Branchen

- Konkurrenten mit ähnlichen Produkten, die eine vergleichbare Technik nutzen und auf den gleichen Pool von Fachkräften zugreifen

- spezialisierte Lieferanten

- spezielle Infrastruktur-Anbieter

- Distributionskanäle

- anspruchsvolle und fordernde Kunden

- Hersteller komplementärer Produkte

- Berufsschulen, Forschungsinstitute,

Hochschulen

- Handelskammern und Wirtschaftsförderung

So entstehen Cluster

Am Anfang einer Cluster-Entwicklung stehen meist Besonderheiten einer Region wie klimatische Bedingungen, spezialisierte Infrastruktur sowie Produktionsfaktoren wie Arbeitskräfte und natürliche Ressourcen. Häufig wirkt auch der Zufall mit. Zudem können die hohe Nachfrage nach einem Produkt oder das Engagement von Firmen entscheidend sein.

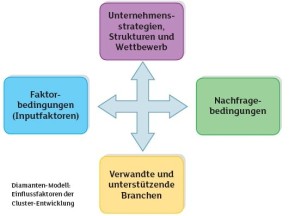

Das Telekommunikations-Cluster in Finnland wurde beispielsweise stark durch die besonderen Nachfragebedingungen dortiger Abnehmer beeinflusst, welche die Entwicklung von innovativen und wettbewerbsfähigen Unternehmen ermöglichten. Der Mobilfunkhersteller Nokia gelangte so zu einer global führenden Stellung. Ein Schweizer Beispiel ist der Laborapparate-Cluster am oberen Zürichsee: Die unternehmerische Aktivität von Firmen wie Qiagen und Tecan spielte dabei eine entscheidende Rolle. Besteht einmal der Kern eines Clusters, ist es nur eine Frage der Zeit, bis geeignete Zulieferer, aber auch Konkurrenten sich in der gleichen Region ansiedeln. Porter hat die Faktoren, die die Clusterentwicklung beeinflussen, in seinem «Diamanten» (siehe Abbildung oben) zusammengefasst.

Kooperation und Rivalität

Eine Mischung von Kooperation (Co-operation) und Rivalität (Competition) zwischen den Unternehmen ist verantwortlich für die Cluster-Dynamik. Konkurrenz entsteht, wenn die Unternehmen in der gleichen Branche tätig sind und teilweise die gleichen Kunden bedienen. Zur Zusammenarbeit kommt es, weil ein gemeinsames Vorgehen etwa bei der Beschaffung von Teilen, beim Einsatz bestimmter Technologien und insbesondere bei der Ausbildung von Fachkräften wirtschaftliche Vorteile bringt. Oft können Konkurrenten auch Komplementäre sein. Sie bieten ein Produkt an, das den Wert des eigenen Produkts steigert. Etwa erhöht ein besonders raffiniertes Videospiel den Wert einer Spielkonsole, nützliche Software den Wert eines Computers.

Am Anfang der Cluster-Bildung können auch Zufälle stehen. Um dann den Produktivitätsgewinn von Clustern auszunutzen, sind oft Zusatzmassnahmen notwendig. So versuchen viele Länder, Regionen und Städte, ihre Position im globalen Wettbewerb durch Cluster-Strategien zu stärken. Vielen kleinen und mittleren Unternehmen öffnet die Zusammenarbeit mit anderen Firmen erst die Möglichkeit, einen Beitrag zur globalen Wertschöpfungskette zu leisten.

Aktives Cluster Management

Innerhalb des Clusters ist die Zusammenarbeit vielfältig, komplex und konfliktträchtig. Es müssen Aktivitäten koordiniert und es muss Vertrauen geschaffen werden. Damit dies effektiv und effizient funktionieren kann, braucht der Cluster ein fähiges Management. Ein Cluster kann nur dann erfolgreich sein, wenn Strategien kollektiv festgelegt und Ressourcen gemeinsam genutzt werden. Als Folge der Globalisierung hat die Arbeitsteilung weltweit zugenommen. Der Wettbewerb wird härter. Um in diesem Umfeld zu bestehen, müssen insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen alle Chancen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit nutzen. Cluster sind eine Chance. Beispiele wie Finnlands Telekommunikationsindustrie, Japans Autoindustrie oder das ICT-Cluster Bern belegen, dass Innovation und Wirtschaftswachstum oft in geografisch begrenzten Regionen stattfindet. Cluster schaffen dafür die innovationsfördernde Umgebung.

Lange herrschte die Überzeugung, dass der Unternehmenserfolg nur vom Unternehmen selbst abhängt. Die Cluster-Forschung zeigt, dass dies nicht stimmt. Wettbewerbsvorteile sind auch vom Standort abhängig. Die Einbindung in einen Cluster trägt wesentlich zur Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens bei. In der heutigen globalisierten Welt spielt der lokale Standort eines Unternehmens eine wichtigere Rolle denn je.

Erfolgsfaktor Cluster

-Cluster bilden eine Basis zur Entwicklung erfolgreicherer Firmenstrategien

- Cluster bieten ein fruchtbares Umfeld für Innovationen

- innerhalb von Clustern werden besonders häufig Firmen gegründet

- Cluster ermöglichen einen flexiblen Ressourceneinsatz, etwa den Transfer von Kompetenzen von der Uhrenindustrie in die Medizintechnologie

- Cluster nutzen einen gemeinsamen - innerhalb des Clusters spezialisieren sich die Zulieferer

-Cluster bilden eine Basis zur Entwicklung erfolgreicherer Firmenstrategien

- Cluster bieten ein fruchtbares Umfeld für Innovationen

- innerhalb von Clustern werden besonders häufig Firmen gegründet

- Cluster ermöglichen einen flexiblen Ressourceneinsatz, etwa den Transfer von Kompetenzen von der Uhrenindustrie in die Medizintechnologie

- Cluster nutzen einen gemeinsamen - innerhalb des Clusters spezialisieren sich die Zulieferer

Peter Abplanalp, Roman Ziegler