Ländervergleich

17.06.2014, 07:00 Uhr

Schweizer IT-Defizite aufgedeckt

77 Prozent der Schweizer CIOs stellen ihrer IT ein schlechtes Zeugnis aus. Sie sind damit viel selbstkritischer als der Rest Europas. Wo liegen die Stärken und Schwächen der Schweizer IT?

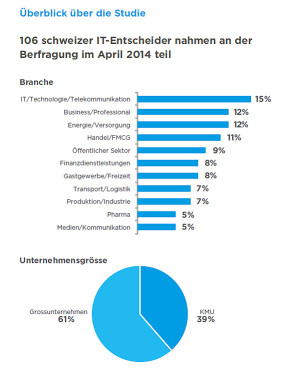

Schweizer Unternehmen steuern auf ein IT-Defizit zu. Die Mängel treffen schwerpunktmässig die drei Bereiche Voice und Kommunikation, Netzwerk- und Rechenzentrums-Infrastruktur. Werden keine Gegenmassnahmen ergriffen, dann drohen in Folge unzufriedene Kunden, Nachteile im Wettbewerb, frustruerte Mitarbeiter und Umsatzeinbussen. Zu diesem recht beunruhigenden Ergebnis kam eine Online-Befragung, die das Unternehmen Colt im April dieses Jahres durchführen liess. Insgesamt nahmen 852 IT-Entscheidungsträger aus Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien Italien und Spanien teil. 106 Teilnehmer stammen aus der Schweiz. Sie verteilen sich zu gleichen Teilen auf mittelständische Firmen (50 bis 500 Mitarbeitende) und Grossunternehmen (mehr als 500 Mitarbeitende).

Schweizer CIOs: 77 % attestieren Defizite

Die Infrastrukturgrundlagen für Netzwerke, IT, Rechenzentren und Telefonie seien die Erfolgsfaktoren für Unternehmen, besonders im Zeitalter der Cloud, argumentieren die Autoren der Studie. CW liegt eine Auswertung der Schweizer Antworten vor: Demnach glauben nur 27 Prozent der befragten Schweizer IT-Leiter, dass ihre aktuelle Infrastruktur flexibel und skalierbar genug sei, um eine komplexe Nachfrage-Entwicklung mit Höhen und Tiefen begleiten zu können. Das heisst, 77 Prozent der Schweizer attestieren ihrer eigenen IT ein Technologiedefizit. Gut jedes fünfte Schweizer Unternehmen gab zudem an, über gar keine Strategie zu verfügen, diese Defizite zu beseitigen. Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die regionale Extremwerte, also welche Geschäftsziele in den jeweiligen Ländern als besonders wichtig oder als besonders vernachlässigbar erachtet werden. In der Schweiz legen IT-Entscheidungsträger ganz besonders viel Wert auf die Kundenzufriedenheit als Messgrösse für den Geschäftserfolg (CH: 66%, Europa: 59%). Das bestätigen Umfragen immer wieder. Einem verbesserten Kundenerlebnis räumen 93 Prozent der Schweizer einen sehr hohen Stellenwert ein. Nur die Niederlande erreichen mit 94 Prozent einen noch leicht höheren Wert. Als vernachlässigbar erachtet man dagegen die Zuverlässigkeit/Verfügbarkeit der IT-Services (CH: 16%, Europa: 21%). Wahrscheinlich gelten in der Schweiz zuverlässige IT-Dienste sowieso als Selbstverständlichkeit.

InDeutschland legen IT-Chefs, wohl zusätzlich angeheizt durch NSA und die Bespitzelung des Handys der Kanzlerin, grossen Wert auf Sicherheit (D: 40%, Europa: 32%). Demgegenüber gilt der Einflussfaktor Preis - etwas überraschend - als fast schon vernachlässigbare Grösse (D: 8%, Europa: 19%). In Belgien ist man vor allem der Ansicht, dass sich nicht nur Belgien, sondern auch die Rolle des CIO weiterwentwickeln müsse (Belgien: 79%, Europa: 69%). Demgegenüber machen sich die Belgier über Ausfälle beim Cloud-Computing keine grosse Gedanken, sondern nehmen Fehler eher, wie sie kommen ((Belgien: 14%, Europa: 24%). In Italien haben sich IT-Entscheidungsträger, mit grossem Abstand vor dem europäischen Durchschnitt, Innovation als vorrangige Geschäftsmaxime gesetzt (Italien: 54%, Europa: 43%). Die strukturellen Änderungen der Speicher-Infrastruktur, wie sie die Big-Data-Welle erforderlich machen, schiebt man in Italien aber bislang eher auf die lange Schulter (Italien: 25%, Europa: 39%). Frankreichs CIOs lieben offensichtlich das Beschaffungsmodell der Colocation, eine Art dediziertes Hardware-Hosting für Netz-, Storage- und Computing-Resourcen (F: 62%, Europa: 52%). Desaster Recovery und Business Continuity hat für die revolutionserprobten Franzosen dagegen eine weit geringere geschäftliche Priorität (F: 18%, Europa: 24%). In Grossbritannien gilt "mobile first, please", Mehr als in allen anderen Ländern hat man sich dort die Unterstützung von mobilen Geräten auf den Union Jack geschrieben (UK: 35%, Europa: 19%). Investitionen in andere neue Technologien scheinen jedoch etwas zu kurz zu kommen (UK: 17%, Europa: 24%). Spanien konzentriert sich, wohl auch wegen der winkenden Kostenersparnisse, auf Service-basierte IT-Bereitstellung, also die interne und externe Cloud (E: 34%, Europa: 27%). Einer grösseren Flexibilität, die schnellere strategische Änderungen ermöglichen würde, räumt man im Lande der Reconquista jedoch misstrauisch keinen hohen Stellenwert ein (E: 3%, Europa: 8%). Die Niederländer sind, noch stärker als ihre europäischen Nachbarn, vernarrt in das Beschaffungsmodell "as a Service" (Niederlande: 53%, Europa: 47%). Über fehlende Resourcen und Fähigkeiten, die ein Risiko für die zukünftige Infrastruktur-Umstellung darstellen könnten, machen sich die lockeren Holländer dagegen keine grossen Sorgen (Niederlande: 19%, Europa: 26%). 77 Prozent der Schweizer CIOs stellen ihrer IT ein schlechtes Zeugnis aus. Damit liegen die vorsichtigen, kritischen Schweizer deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 72 Prozent. Das Technologiedefizit droht einen negativen Einfluss auf das Verhältnis der Unternehmen zu ihren Kunden zu haben, das in der Schweiz einen besonders hohen Stellenwert geniesst. Auf der anderen Seite werden die Schweizer IT-Budgets zumindest vorerst nicht signifikant steigen. Was also ist zu tun?

Das müssen Sie tun

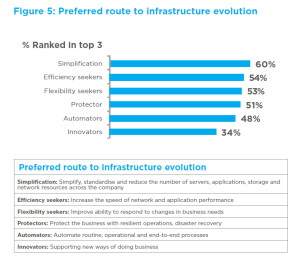

Colts Ratschläge sind recht allgemein gehalten. Anders ist dem komplexen Thema aber auch nicht beizukommen (siehe Grafik oben). Vorrangiges Ziel sei, die Infrastruktur zu vereinfachen und einen service-orientierten Ansatz zu verfolgen. Der Königsweg bestünde darin, die Anzahl der Dienste, Applikationen, Speicherlösungen und Netzwerk-Resourcen zu reduzieren. Danach liegt das Augenmerk auf Effizienz-, Performance- und Flexibilitätsgewinnen. Schweizer Unternehmen, die hier die besten Entscheidungen treffen, seien am ehesten in der Lage, wirksam auf das Technologiedefizit zu reagieren und ihre IT in den Dienst übergeordneter geschäftlicher Ziele zu stellen.