11.03.2015, 14:39 Uhr

Quantenbits in der Falle

Im Labor des ETH-Forschers Jonathan Home halten raumfüllende Apparaturen winzige Ionen gefangen, um diese in spezielle Quantenzustände zu versetzen – vielleicht ein erster Schritt zum Bau eines Quantencomputers.

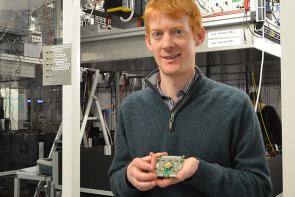

Was ein Quantencomputer ist und kann, soll Jonathan Home an der TED-Konferenz erklären, einem internationalen Innovations-Treffen mit Kultstatus, das am 16. März im kanadischen Vancouver beginnt. Als TED-Fellow gehört der ETH-Professor laut Veranstalter zu einer Gruppe junger Wegbereiter, die Aussergewöhnliches geleistet haben. Doch der 34jährige Brite gibt sich bescheiden: «Meine Priorität ist, die Forschungsgruppe hier an der ETH optimal zum Laufen zu bringen.» Und er freut sich, wenn seine Studenten an den wöchentlichen Gruppentreffen selbst neue Ideen einbringen. «Das macht grossen Spass.»

Einzelne Atome mit höchster Präzision kontrollieren und daraus Quantensysteme aufbauen: Das ist das Ziel von Homes 13-köpfigen Forschungsteam. Sein Labor befindet sich am Institut für Quantenelektronik auf dem Campus Hönggerberg. Ein anderthalb Meter hoher, schwarzer Kasten, der einen Laser enthält, ist Ausgangspunkt der Experimente. Darin steckt die gleiche Technik, die für moderne Atomuhren gebraucht wird. «Wir messen hier aber nicht die Zeit», erklärt der Physiker: «Wir verwenden die Atome als Quantenbits und interessieren uns dafür, was passiert, wenn wir diese Kerle miteinander verbinden, wenn also ein geladenes Atom ein anderes anschubst.» Dies passiert in einer sogenannten Ionenfalle, die im Raum nebenan aufgebaut ist. Nächste Seite: Kühlen mit Laserlicht

Kühlen mit Laserlicht

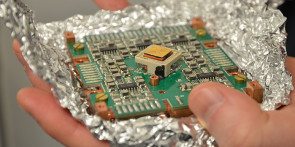

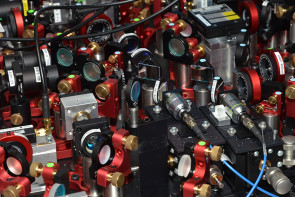

Im Nebenraum stehen auf einem grossen Tisch unzählige Spiegel, Linsen und Kristalle. Sie lenken Laserstrahlen verschiedenster Frequenzen auf die Ionenfalle, die im hinteren Teil des Raums in einer runden Kammer steckt. Weil das Herzstück von Auge nicht zu sehen ist, zeigt Jonathan Home eine noch nicht eingebaute, kleine Leiterplatte, auf der ein zentimetergrosses Metallquadrat montiert ist. «In der Mitte hat es einen Schlitz, der 10 bis 100 Mikrometer breit ist; das ist eine Ionenfalle», erklärt er. Darin sitzen in einem Vakuum einzelne geladene Kalzium- oder Berylliumatome, umgeben von winzigen Goldelektroden, mit deren Hilfe diese Ionen entlang des Schlitzes bewegt werden können.

Das Laserlicht dient unter anderem zur Kühlung der Ionen. Damit lässt sich einem einzelnen Teilchen Bewegungsenergie entziehen. Mit massgeschneiderten Laserpulsen kann ein Ion so stark abgekühlt werden, dass es seinen quantenmechanischen Grundzustand erreicht. In ihrem neusten Versuch wollten die Forscher aber keinen einzelnen Quantenzustand erzielen, sondern eine Überlagerung mehrerer, spezieller Zustände. «Dazu modifizierten wir die Kühlung», sagt Home. Ein ausgeklügeltes System von Laserstrahlen verschiedener Frequenzen wurde durch eine im Labor entwickelte Elektronik gesteuert. Nächste Seite: Stabil übers Wochenende

Stabil übers Wochenende

Was dabei herauskam, versucht der Fachmann für den Laien möglichst anschaulich zu erklären: In der Quantenmechanik könne man ein Atom als Wellenpaket ansehen. In einer Zustandsart habe dieses Paket eine fixe Grösse und bewege sich hin- und her wie ein Pendel. «Das Paket kann aber auch kleiner und grösser werden, so als ob es atmet», sagt Jonathan Home: «Das nennen wir einen gequetschten Zustand.» In ihrem Experiment gelang es den Forschern, mit einer neuen Methode eine spezielle Überlagerung solcher Zustände herzustellen, wie sie Ende Dezember in der Fachzeitschrift «Science» berichteten.

«Das besonders Schöne an unserer Kühlmethode ist, dass diese Zustände über lange Zeit stabil bleiben», sagt der Physiker, «man kann sie erzeugen und sie halten übers Wochenende. Das ist sonst nicht so.» Weil die Methode so robust ist, können damit vielleicht komplexe physikalische Systeme simuliert werden, was mit klassischen Computern nicht möglich ist. Ob die präzise Steuerung der Quantenzustände einzelner Ionen dereinst auch den Bau eines Quantencomputers ermöglichen wird, wissen die Forscher noch nicht. Nächste Seite: Vom Nobelpreislabor nach Zürich

Vom Nobelpreislabor nach Zürich

Das Rüstzeug zur Durchführung dieser raffinierten Experimente holte sich Jonathan Home unter anderem in den USA bei Nobelpreisträger David Wineland am renommierten National Institute of Standards and Technology (NIST) in Boulder, wo er nach seiner Ausbildung an der Universität Oxford tätig war. Zusammen mit Studienkollegen engagierte er sich vor zehn Jahren auch für ein Bibliotheks- und Ausbildungsprojekt in Ruanda. Punkto Physik sei das Unterfangen nicht sehr erfolgreich gewesen, gibt er offen zu: «Aber emotional war der Aufenthalt in Ruanda eine wichtige Erfahrung.»