Spin Electronics

05.04.2022, 14:46 Uhr

Blick in die magnetische Zukunft

Forschende am PSI und an der ETH haben zum ersten Mal beobachtet, wie sich winzige Magnete in einer speziellen Anordnung nur aufgrund von Temperaturänderungen ausrichten. Dies könnte eine wichtige Rolle spielen bei der Entwicklung neuartiger Hochleistungsrechner.

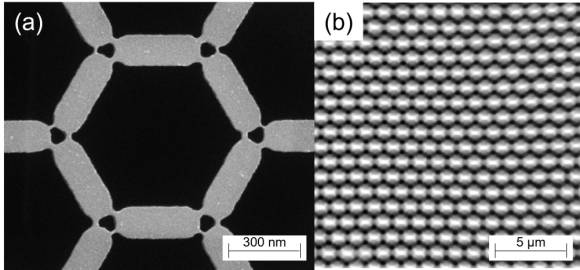

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von lithografisch erzeugtem künstlichen Kagome-Spin-Eis, das die durch magnetische Brücken asymmetrisch verbundenen Permalloy-Magnete im Nanomassstab zeigt

(Quelle: Kevin Hofhuis/PSI/ETHZ)

Gefriert Wasser zu Eis, ordnen sich die Wassermoleküle mit ihren Wasserstoff- und Sauerstoffatomen in einer komplexen Struktur an. Wasser und Eis sind unterschiedliche Phasen und die Umwandlung von Wasser zu Eis wird als Phasenübergang bezeichnet. Im Labor lassen sich Kristalle herstellen, bei denen die elementaren magnetischen Momente, die sogenannten Spins, mit Eis vergleichbare Strukturen bilden. Deshalb bezeichnen Forschende diese Strukturen auch als Spin-Eis. «Wir haben künstliches Spin-Eis hergestellt, das im Wesentlichen aus Nanomagneten besteht, die so klein sind, dass sich ihre Ausrichtung einzig aufgrund der Temperatur ändern kann», erklärt der Physiker Kevin Hofhuis, der soeben seine Doktorarbeit am PSI abgeschlossen hat und nun an der Yale Universität in den USA arbeitet.

Im verwendeten Material sind die Nanomagnete in sechseckigen, also hexagonalen Strukturen angeordnet – ein Muster, das man aus der japanischen Korbflechtkunst unter dem Namen «Kagome» kennt. «Bei künstlichem Kagome-Spin-Eis wurden magnetische Phasenübergänge theoretisch vorhergesagt, aber bisher nie beobachtet», sagt Laura Heyderman, Leiterin des Labors für Multiskalen-Materialien-Experimente am PSI und Professorin an der ETH Zürich. «Der Nachweis von Phasenübergängen gelang nun dank der Anwendung modernster Lithografie bei der Herstellung des Materials im PSI-Reinraum sowie einer speziellen Mikroskopie-Methode an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS.» Die Zeitschrift Nature Physics veröffentlicht jetzt die Resultate dieser Experimente.

(a) Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von lithografisch erzeugtem künstlichen Kagome-Spin-Eis, das die durch magnetische Brücken asymmetrisch verbundenen Permalloy-Magnete im Nanomassstab zeigt. Die kleinsten Brücken sind nur 10 Nanometer breit. (b) Die resultierende magnetische Ordnung wird mit einem Photoemissions-Elektronenmikroskop an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS abgebildet. Aus dem Hell-Dunkel-Kontrast lässt sich die magnetische Konfiguration bestimmen und mit Computersimulationen vergleichen

Quelle: Kevin Hofhuis/PSI

Der Trick: winzige Magnetbrücken

Für ihre Proben verwendeten die Forschenden eine Nickel-Eisen-Verbindung, deutsch Mu-Metall, englisch Permalloy genannt, die als dünner Film auf ein Siliziumsubstrat aufgetragen wurde. Auf dieser Oberfläche wurde mit einem Lithografie-Verfahren wiederholt das kleine, hexagonale Muster der Nanomagnete geformt, wobei ein Nanomagnet etwa einen halben Mikrometer (Millionstelmeter) lang und ein sechstel Mikrometer breit war.

Doch damit nicht genug. «Der Trick war, dass wir die Nanomagnete mit winzigen magnetischen Brücken verbanden», sagt Hofhuis. «Dadurch kam es zu kleinen Veränderungen des Systems, die es uns erst ermöglichten, den Phasenübergang so abzustimmen, dass wir ihn beobachten konnten. Allerdings mussten diese Brücken wirklich sehr klein sein, denn wir wollten das System nicht allzu sehr verändern.»

Dass dieses Unterfangen tatsächlich gelang, erstaunt den Physiker nachträglich immer noch. Denn mit der Schaffung der Nanobrücken stiess er an die Grenzen der technisch möglichen, räumlichen Auflösung der heutigen Lithografie-Methoden. Einige der Brücken sind nur 10 Nanometer (Milliardstelmeter) gross. Überhaupt seien die Grössenordnungen bei diesem Experiment beeindruckend, sagt Hofhuis: «Während die kleinsten Strukturen auf unserer Probe im 10-Nanometer-Bereich liegen, hat das Instrument zu deren Abbildung – die SLS – einen Umfang von fast 300 Metern.» Und Heyderman ergänzt: «Die Strukturen, die wir untersuchen, sind also 30 Milliarden Mal kleiner als die Instrumente, mit denen wir sie betrachten.»

Autor(in)

pd/

jst