Computerworld vor 30 Jahren

26.07.2021, 05:43 Uhr

PCs auf Siegeszug in Schweizer Betrieben

Die Schweiz setzte 1991 voll auf Personal Computer. In Behörden, Schulen, Banken und dem Handel wurden Terminals aussortiert und durch leistungsstarke Rechner ersetzt, berichtete Computerworld.

Schweizer Betriebe gaben 1990 gesamthaft rund 20,9 Milliarden Franken für Informatik aus. Jeder vierte Franken (5,4 Milliarden) davon wurde in Software investiert, 4,4 Milliarden in den Personalbestand von ca. 120 000 Ingenieuren und 3,5 Milliarden in Hardware aller Art. Die verbleibenden 7,5 Milliarden wurden für Dienstleistungen und Services aufgewendet. Die Zahlen hatte die Universität Freiburg zusammen mit der Marktforschungsfirma IHA Institute gesammelt.

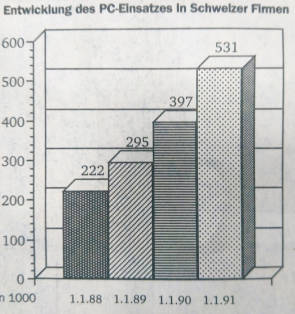

Die Erhebung ergab auch eine massiv höhere Verbreitung von Personal Computern in Schweizer Betrieben. Sie hatte sich seit 1988 mehr als verdoppelt (vgl. Grafik). Anfang 1991 standen mit 531 000 Rechnern ausserdem erstmals mehr PCs als Terminals (450 000) im Einsatz. Wie die Marktforscher ermittelten, stieg parallel dazu die Zahl der Applikationen, die unmittelbar an einen Arbeitsplatz gebunden waren. Zu dieser Gruppe zählten zuvorderst Textverarbeitungen, Tabellenkalkulationen und Adressdatenbanken. Was hier unerwähnt blieb: Bei Textverarbeitungen hiess der Marktführer WordPerfect, bei Spreadsheets Lotus 1-2-3, bei Datenbanken dBase. Microsoft schickte sich 1991 gerade an, mit Word 2.0 und Excel 3.0 den Markt (im Sturm) zu erobern. Borlands Übernahme von dBase 1991 war gleichbedeutend mit der Abkehr vom Endanwender- und der Zuwendung zum Programmierermarkt. Microsoft sollte 1992 mit Access auch bei Desktop-Datenbanken eine marktführende Lösung lancieren.

Millionen für digitale Amtsstuben

In den Schweizer Behörden wurde 1991 noch meist an Terminals gearbeitet. Die Datenverarbeitung fand auf Mainframes statt, beispielsweise in der Stadt Zürich. Dort waren «beim Ausbau der EDV Dutzende von Millionen Franken verpulvert» worden, berichtete Computerworld. Ein im Jahr 1984 lanciertes Projekt zur Ablösung des veralteten Honeywell-Bull-Grossrechners durch zunächst einen IBM 4381 – und später IBM 3081 – hatte zu massiven Migrationsproblemen geführt. Während der geplanten acht Jahre Projektlaufzeit konnten nur wenige Anwendungen auf IBM portiert werden. Die meisten verblieben auf dem unterdessen vollkommen veralteten Bull. Damit war das Vorhaben, Ordnung in die Zürcher Informatik zu bringen, gescheitert. Mehr noch: Wie in anderen Verwaltungsabteilungen mussten die Beamten mit Doppelspurigkeiten bei der Datenerfassung und Verarbeitung leben. Die im Finanzamt angesiedelte Fachstelle «Organisation und Informatik Zürich» (OIZ) hatte nach der Devise «kostengünstig einkaufen und sich von keinem Hersteller abhängig machen» in den 1980ern EDV für die städtischen Stellen beschafft. Dort standen nun DEC, NCR, Nixdorf, Siemens, Tandem und Wang parallel im Einsatz. Der Informatikwildwuchs und das misslungene Migrationsvorhaben sollten nun von einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) durchleuchtet werden, berichtete Computerworld. Und fügte hinzu, dass die Stadt Zürich wohl nicht allein sei. Vielmehr sei die Situation bei vielen privaten Unternehmen vergleichbar. Und eine Multi-Vendor-Umgebung «nicht unbedingt eine Sünde». Die PUK sollte Jahre später zu einem anderen Ergebnis kommen.

Das Handelsgericht Bern kam 1991 zum Schluss, dass sich die Gemeinde Interlaken und ihr EDV-Lieferant Info Service besser ohne ein Urteil einigen. Die Juristen empfahlen einen Vergleich. Die Gemeinde hatte geklagt, weil die ab 1982 gelieferten Verwaltungsprogramme von Info Service beträchtliche formelle und materielle Mängel aufwiesen. Die EDV-Pilotanlage habe die Erwartungen der Verantwortlichen in Interlaken zu keinem Zeitpunkt erfüllt, so Computerworld. Die Gemeinde forderte die Investitionskosten von mehreren Hunderttausend Franken zurück. Im Rahmen des Vergleichs bekam sie nun immerhin 120 000 Franken. Denn Info Service machte geltend, dass die Mängelrüge erst verspätet erfolgt sei.

Viel Rechenleistung für Schulen

Die gute Nachricht aus dem Bildungswesen: Die Informatik in Schweizer Schulen hatte 1991 das gleiche Niveau wie in anderen Industrienationen. Zu diesem Ergebnis gelangte ETH-Professor Karl Frey in einer internationalen Vergleichsstudie. Darin offenbarte sich, dass die helvetischen Schul-PCs sogar mit leistungsfähigeren Prozessoren bestückt waren als in allen anderen Ländern. Weiter nutzten 74 Prozent der obligatorischen Schulen in der Schweiz «elektronische Medien». Das Elektronik- und Exportvorbild Japan kam nur auf 37 Prozent, zitierte Computerworld aus dem Studienbericht. Beim Software-Einsatz im Unterricht lagen die Schweizer, französischen, japanischen, niederländischen und US-amerikanischen Schulen gleichauf. Überall werde der Umgang mit Textverarbeitungen, Tabellenkalkulationen und Datenbankprogrammen gelehrt, also Anwendungen, die für den späteren Berufsalltag der Schüler von Bedeutung waren. Deutliche Defizite verortete Frey aber bei Übungsprogrammen. Sie wurden nur von 35 Prozent der Schweizer Schulen eingesetzt, in den USA von 84 Prozent. Für die Zukunft riet er den Bildungseinrichtungen, die «Computer alle paar Jahre zu ersetzen, um Schüler und Lehrer nicht durch museales Material zu frustrieren».

Im Wallis wurde 1991 ein Universitätsstudium per Videokonferenz aufgegleist. Studierende aus dem Oberwallis bekamen den Lernstoff per Post von der deutschen Fernuniversität in Hagen. Für die persönlichen Kontakte zu den Lehrpersonen wurde in den Räumen der Kommunikationsmodellgemeinde Brig ein Studienzentrum eingerichtet. Die dort vorhandene Videokonferenzanlage sollte für Kolloquien der Professoren aus Hagen genutzt werden, erklärte Projektleiter Paul Otto Arnold der Computerworld. Für das zunächst sechsjährige Projekt nahmen der Kanton Wallis und die Fernuniversität 3 Millionen Franken in die Hand.

Disketten-Installation bei der SKA

Ging es nach Peter Rufener, benötigten die Angestellten der Schweizerischen Kreditanstalt SKA (heute Credit Suisse) ab 1991 keine Schulungen mehr für das Bedienen der Banken-Software. Die SKA hatte Lizenzen des Programms F&A – kurz für «Fragen und Antworten» – für die Mitarbeiter beschafft. «Noch selten wurde ein Produkte-Entscheid von den Anwendern so gut aufgenommen», liess sich der Verantwortliche für die Individuelle Datenverarbeitung bei der SKA in Computerworld zitieren. Und führte als Beispiel die Installation an: Ein mit Druckereinstellungen und Programmverknüpfungen vorbereiteter Satz Disketten wurde an die Anwender verteilt. Sie konnten F&A dann selbstständig auf ihren Maschinen einrichten. Dies könne auch von Leuten mit wenig EDV-Erfahrung problemlos bewältigt werden, berichtete Rufener. Fortan konnten die Benutzer auf der grafischen Oberfläche von F&A mit Anwendungen wie Textverarbeitung und Listengenerator arbeiten. Weiter erlaubte ein «intelligenter Assistent» Datenbankabfragen mit natürlichsprachlichen Kommandos. Das Produkt der Firma Systrade löste Anwendungen aus der «Assistant»-Familie von IBM ab, die bei der SKA seit 1986 im Einsatz standen, aber nicht für alle anfallenden Aufgaben geeignet waren.

Die Entwicklung von Fachapplikationen hatte die SKA bereits seit fünf Jahren in eigene «Workcenters» ausgelagert. Die Satellitenbüros gab es in Basel, Ilanz, Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zug. «Die Bilanz fällt vorwiegend positiv aus. An die grösseren Centers werden inzwischen auch grössere Projektaufgaben wie die Entwicklung von Gesamtlösungen delegiert», berichtete die SKA-Verantwortliche Ursula Sonderegger. Die Kontakte zur Mutterorganisation würden über Telefon und regelmässige persönliche Kontakte sichergestellt. Die individuelle Telearbeit in den eigenen vier Wänden, die den Angestellten mit Hinweisen auf weniger Staus und geringerer Umweltbelastung schmackhaft gemacht werde, sei laut Sonderegger allerdings weder durchsetzbar noch wünschbar. Denn sie führe zu sozialer Isolation, so die SKA-Verantwortliche.

Elektronischer Detailhandel

Der Faktor Mensch führte zu Problemen im Politprojekt von Denner und dem Hersteller Knorr zur elektronischen Datenübertragung. «Es hat sich herausgestellt, dass sehr viele Bestell- und Verkaufsgebräuche zwischen Denner und Knorr sowie Knorr-intern bisher stark mitarbeiterabhängig waren», erklärte Manfred Steigrad, Leiter Logistik & Organisation bei Knorr Nährmittel. «Maschinell war das häufig kaum nachvollziehbar, sodass die Umsetzung des Mitarbeiterwissens in Software manchmal schwierig war.» Der Lieferant und der Händler übermittelten Bestellungen seit Ende 1990 elektronisch. Dabei kam erstmals die Neander-Norm (National EAN Data Exchange Rules) zum Einsatz, die sich bald zum Standard mausern sollte. Denners Leiter EDV, Flavio Vassalli, gab im Gespräch mit Computerworld allerdings zu bedenken, dass die Einführung einer intensiven Vorbereitung von ein bis zwei Jahren bedarf.