09.10.2014, 14:40 Uhr

Quantenverschränkung auf existierenden Halbleitern

Wissenschaftlern der ETH Lausanne ist ein Durchbruch in der Quantenmechanik gelungen. Sie konnten Partikel auf herkömmlichen Halbleiter-Bauteilen verschränken.

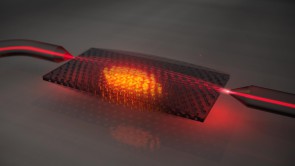

Die Wissenschaftler haben erstmals in einem Experiment Quantenverschränkung im makroskopischen Bereich, sprich: in alltagstauglichen Anwendungen gezeigt. Im Gegensatz zu anderen Vorhaben, war die Testumgebung recht einfach zu errichten und lief auf existierenden Halbleiter-Geräten ab. Bei der Quantenverschränkung «paaren» sich zwei Partikel, die kleiner sind als Atome (subatomar). In der Folge bilden sie ein Quantensystem, das speziell zur Datenverarbeitung und Kommunikation verwendet werden kann. Denn bei der Verschrnkung bernimmt das zweite Partikel wie von Geisterhand den Quantenzustand des ersten Teilchens. Theoretisch haben Quantenphysiker schon länger vorhergesagt, dass die Verschränkung - von Albert Einstein einst als «spukhafte Fernwirkung» bezeichnet - makroskopisch nachweisbar ist. Experimentell wurde dies bislang noch nicht belegt. Das wollen die ETH-Lausanne-Forscher aber nun geändert haben. Vincenzo Savona und Hugo Flayac haben die Quantenverschränkung auf einem Device gezeigt, der mit Licht gesteuert werden kann. In dem System interagiert Licht mit einer mechanischen Vibration, also einem Ton. «Das Experiment beginnt mit einem einzelnen Photon, das sich im Schwebezustand der Superposition befindet, also zwei mögliche Quantenzustände aufweist», erklärt Savona. «Will heissen: es liegt noch keine Verschränkung vor, da dies ja per Definition zwei Teilchen voraussetzt, und hier haben wir nur ein Photon», führt der ETH-Professor weiter aus. Das optomechanische System der Forscher verhält sich nun so, dass der Zustand des Photons an den Zustand der mechanischen Vibration übertragen wird. Liegt beim Photon nun also Superposition vor, existieren also zwei mögliche Zustände, so wird dieser Status in ein Paar verschränkter mechanischer Vibrationen (Töne) mit verschiedenen Frequenzen umgewandelt. «Dies repräsentiert eine Verschränkung, weil jeder Ton aus den kollektiven Schwingungen von Milliarden von Atomen zusammengesetzt ist», erklärt Savona weiter. Deshalb handle es sich nicht um ein Teilchen, sondern um Milliarden von ihnen. «Und das können wir schlussendlich als makroskopische Verschränkung bezeichnen», folgert er. Beim optomechanischen Device, der in dem Experiment verwendet wurde, handelt es sich um eine sogenannte «Photonic Crystal Nanocavity» (PCN). Es ist grundlegend ein Nano-Device, der so designt ist, dass er für eine gewisse Zeit einen eintretenden Lichtstrahl einfangen und behalten kann, während er in zwei Frequenzen vibriert. Zwar konnten die Forscher mit dem Experiment Quantenverschränkung im makroskopischen Bereich nachweisen, so richtig alltagstauglich ist die Versuchsanordnung dann aber doch noch nicht, musste das Experiment doch bei einer sehr tiefen Temperatur von 0,004 Grad Kelvin (-273,146 °C) durchgeführt werden.