Forschung für die digitale Transformation

29.10.2018, 05:47 Uhr

Innovationslabor Schweiz

Mit der aktuellen Technik stossen wir bei der digitalen Transformation an Grenzen. Hochschulen und Unternehmen forschen deshalb intensiv und entwickeln Lösungen für die ICT von morgen. Sie setzen hierfür auf den Standort Schweiz.

In Schweizer Laboren wird an der Zukunft der ICT geforscht. Wie etwa am Quantencomputing bei IBM Research in Rüschlikon

(Quelle: pd)

Android, HoloLens oder Ethereum: Viele moderne IT-Lösungen sind hierzulande mit- oder gar komplett entwickelt worden. Lösungen einer Branche, die wie kaum eine andere von Innovationen lebt. Alle paar Jahre verändern sie Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Schweiz rangiert seit Jahren unter den innovativsten Ländern der Welt. Dies belegen Studien wie etwa der berühmte Global Innovation Index, jährlich herausgegeben von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf gemeinsam mit den Elitehochschulen Cornell und Insead. Auch im ICT-Bereich sei die Schweiz führend, meint beispielsweise Cristian Manganiello, Partner und Leader Controls Assurance Switzerland, vom Beratungshaus PwC. Erfolg zieht an: Weltweite ICT-Unternehmen setzen auf den Standort Schweiz. Neben IBM, Intel und Microsoft haben inzwischen auch Google oder Nvidia das Land für sich entdeckt. Zu den Gründen zählen das Bildungsniveau, die Lebensbedingungen, die finanzpolitische Stabilität und andere Standortfaktoren. Insbesondere Kooperationen mit den führenden Hochschulen und Talentschmieden ETH Zürich, EPF Lausanne, Uni HSG in St. Gallen etc. seien sehr attraktiv für die Unternehmen, sagt Manganiello.

“Zug steht aktuell im weltweiten Mittelpunkt„

Cristian Manganiello, PwC

Dank früher Weichenstellungen im Bereich der Blockchain und Kryptowährungen werde die Schweiz für IT-Anbieter zusätzlich spannend. «Die Schweiz und insbesondere die Stadt Zug stehen gerade aufgrund der vorteilhaften Regulierungen im weltweiten Boom mit Kryptowährungen und Initial Coin Offerings (ICO) im internationalen Mittelpunkt», sagt Manganiello. Mit den von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) präzisierten Richtlinien zur Regulierung von Kapitalaufnahmen durch Start-ups, sogenannter ICOs, habe die Start-up-Szene im Kryptoumfeld mehr Rechtssicherheit erhalten. Auch die Tatsache, dass die weltweit erste Konferenz für Investitionen in Kryptowährungen und Blockchain im Januar in der Schweiz organisiert wurde, wertet Manganiello als Indiz für den bewährten Standort. Das «Crypto Valley» rund um die Stadt Zug wird zu einem immer gewichtigeren Wirtschaftsfaktor. Laut einer Studie des Unternehmensberaters PwC und der Zuger Investmentgesellschaft CVVC sowie Inacta beschäftigt die Branche bereits über 3000 Personen. Unter den mehr als 600 Firmen sollen sich zudem fünf «Einhörner» tummeln, sprich Unternehmen, die mit über einer Milliarde Franken bewertet werden. Und nicht nur das: Gemäss der Erhebung summieren die 50 grössten Blockchain-Firmen bereits einen Marktwert von rund 44 Milliarden US-Dollar.

Milliarden für die IT-Forschung

Mit ihrem Erfolg sonnt sich die Kryptoszene derzeit im Rampenlicht. Doch daneben gibt es laut Manganiello klassische ICT-Anbieter, wie die Distributoren ALSO, Littlebit Technology oder der Peripheriegerätehersteller Logitech, die sich als wichtige internationale Player im Hardware-Markt etabliert haben und ihre starke Position in einem äusserst dynamischen Umfeld sichern konnten. Die Schweizer ICT-Branche gilt zudem als wichtiger Treiber für die Exportindustrie, weiss Geraldine Kraev, ICT-Sector-Expert bei der Organisation für Exportwirtschaft Swiss Global Enterprise (S-GE). Die Expertin verweist auf jüngste Zahlen, wonach Unternehmen des Schweizer ICT-Sektors im Jahr 2016 Waren und Dienstleistungen im Wert von 19,5 Milliarden Franken ausführten. Insbesondere bei Services konnte die ICT-Wirtschaft zulegen. «Der kontinuierlich wachsende ICT-Dienstleistungsbereich bleibt mit einem Exportumsatz von 13,1 Milliarden Franken die fünftwichtigste Dienstleistungsexportgruppe der Schweiz.» International überzeugten die helvetischen Anbieter in Sparten wie künstlicher Intelligenz, Robotik, Datensicherheit und Datenanalyse sowie Kryptotechnik (vgl. Interview).

Neben den Talenten und der hohen Lebensqualität braucht es auch schlicht Kapital für die Forschung und Entwicklung (F & E). 15,7 Milliarden Franken investierten Schweizer Unternehmen hierzulande im Jahr 2015 in neue Produkte und Services. Die Summe entsprach 2,4 Prozent des Schweizer Bruttoinlandprodukts. Dies ist der im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie «Forschung und Entwicklung in der schweizerischen Privatwirtschaft 2015» zu entnehmen, an der rund 1700 forschende Unternehmen teilnahmen, herausgegeben vom Wirtschaftsverband Economiesuisse und dem Bundesamt für Statistik. Aus dem Geldtopf flossen 1,143 Milliarden Franken in die heimische Entwicklung neuer ICT-Produkte (+9 % gegenüber 2012). Auch Economiesuisse verweist auf den Boom bei den IT-Services. Für die Entwicklung von Dienstleistungen wurden dem Bericht zufolge im Inland 568 Millionen Franken investiert, was einer Zunahme von 66 Prozent gegenüber 2012 entspricht. Viel wurde für die Entwicklung von Software ausgegeben.

Mit der Globalisierung expandiert manche Schweizer ICT-Firma ins Ausland. Argumente für ein Filialnetz in Europa und Übersee sind die Betreuung der Kunden vor Ort und, vielleicht noch bedeutender, ein mancherorts noch nicht erschöpfter Fachkräftemarkt mit teils niedrigeren Löhnen. Die ausländischen Filialen sind zum Teil Forschungsstandorte. Bei den ICT-Herstellern stiegen die Ausgaben für F & E in ausländischen Zweigniederlassungen um rund 100 Millionen auf 1,318 Milliarden Franken. ICT-Unternehmen leisten aber nicht alles selbst. Sie vergeben auch Aufträge an Dritte, etwa an Forschungsdienstleister, Auftragsentwickler oder Hochschulen. Dort brachen die Investitionen im Zeitraum von 2012 bis 2015 jedoch von 200 Millionen Franken auf 45 Millionen Franken ein, was wohl auch am Frankenschock gelegen haben dürfte. Die Studienautoren betonen, dass die Grundlagenforschung in der Privatwirtschaft einen immer grösseren Stellenwert einnehme. Doch obwohl die Aufwendungen für Innvoationsentwicklung gestiegen seien, habe sich die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate seit 2008 insgesamt verlangsamt.

Es liegt aber nicht am Geld allein. Auch Faktoren wie eine technische Grundausbildung und eine Gründeratmosphäre spielen gewichtige Rollen bei der digitalen Innovationsfähigkeit. Dies zeigt ein Vergleich von 35 OECD-Ländern, durchgeführt von Deloitte und BAK Economics. Darin landet die Schweiz auf dem achten Rang. «Die Schweiz schneidet überdurchschnittlich ab, es besteht aber noch Luft nach oben», lautet das Fazit des Deloitte-Ökonomen Michael Grampp (vgl. Computerworld 4/2018, S. 60). Zwar verfügt die Schweiz über Top-Talente, Defizite macht Grampp dafür bei der Wissensvermittlung von MINT-Fächern aus. Auch das Unternehmertum sollte attraktiver gestaltet werden. «Man sollte hier über eine intensivere Förderung nachdenken. Es bräuchte zudem eine stärkere Akzeptanz für Selbstständigkeit und das unter Umständen damit verbundene Scheitern. Wenn jemand erfolgreich ist, wird er kritisch beäugt. Uns fehlen Start-up-Stars wie Richard Branson, Sheryl Sandberg oder Jeff Bezos, die eine Gründer-Affinität fördern könnten.» Der Ökonom schlägt überdies den Abbau bürokratischer Hürden für Gründer und eine Steigerung von Absolventen technischer Fächer vor. Zudem könnte die heimische Wirtschaft bei der Innovationsentwicklung von verstärktem Wissensaustausch und mehr Zusammenarbeit profitieren.

Die Kooperation des Privat- und Bildungssektors, wie sie beispielsweise Innosuisse fördert, könnte die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen (vgl. Interview ab Seite 18). Ein Paradebeispiel hierfür ist das Car Dossier, eine Art Logbuch für den Lebenszyklus eines Autos auf Basis der Blockchain. Entwickelt wurde dieses unter Federführung des Software-Hauses AdNovum. Weitere Partner aus dem Privatsektor sind AMAG, AXA und Mobility. Hinzu kommt das Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau. Auf wissenschaftlicher Seite arbeiten Forschende der Universität Zürich und der Hochschule Luzern am Car Dossier. 2017 erhielten fast 80 Projekte eine Förderung von Innosuisse im ICT-Bereich. Wobei ICT als Querschnittstechnik viele weitere Innovationsprojekte unterstützt oder gar erst ermöglicht, Tendenz steigend.

Chips und Prozessoren für Zukunftsmärkte

Unternehmen wie Logitech erlangten bereits Weltruhm. Wer zählt heute zu den Top-Shots? Das hängt davon ab, wen man fragt. Mit ST-Microelectronics entwickelt ein Halbleiterhersteller mit Sitz in Genf Hardware für den Weltmarkt. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete man nach eigenen Angaben 8,35 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen gehört mit dem Spezialisten für Zutrittsberechtigung, Dormakaba, zu den Top 100 der Global Tech Leaders des Wirtschaftsnachrichtendienstes Thomson Reuters.

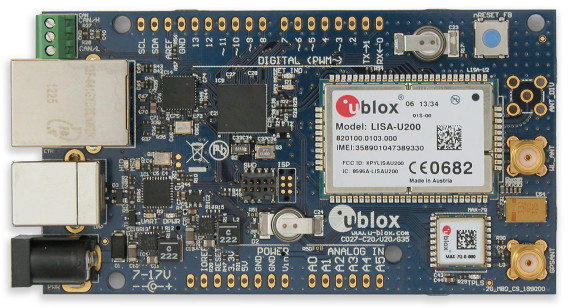

Auf der Liste der Swiss Champions 2017 von PwC Schweiz findet sich der Schweizer Halbleiter-Designer U-Blox. Das Beratungshaus sieht das Thalwiler Unternehmen am Nabel der Industrie 4.0. U-Blox, das fast einen Fünftel seines Umsatzs in F & E investiert, entwickelt Chips für Bereiche wie die Satellitenpositionierung oder das Internet of Things. Für den Zukunftsmarkt autonome Fahrzeuge präsentierte das Unternehmen diesen Sommer einen Kurzdistanz-Funkchip.

Der komplett intern entwickelte Chip UBX-P3 soll dereinst autonome Fahrzeuge sicher durch den Verkehr leiten. Auto- und Lastwagenbauer wie VW, GM und Toyota haben die Lösung nach Herstellerangaben entweder eingeführt oder planen, sie in naher Zukunft kommerziell einzusetzen. Toyota teste die Technik bereits und wolle sie ab 2021 in einigen seiner Modelle einsetzen. Bis 2025 soll nahezu die gesamte Fahrzeugflotte folgen. Gut möglich, dass die japanischen Autos dereinst mit Chips vom Zürichsee auch weltweit autonom im Verkehr unterwegs sein werden.

Der Platzhirsch am Halbleitermarkt, Intel, unterhält seit einigen Jahren einen Forschungsstandort in der Westschweiz. Dies liegt auch an der Nähe zur EPFL, mit der Intel an der Chiptechnik von morgen forscht. Zudem bieten Spin-offs interessante Übernahmemöglichkeiten, wie etwa die 2015 übernommene AR-Spezialistin Composyt Light Labs.

Schlaue Systeme (nicht nur) für die SBB

Der Spezialist für Grafikprozessoren (GPUs), Nvidia, startet seit einigen Jahren auch in anderen Sparten durch. Im Business- und Forschungsumfeld gewinnt der Hersteller zunehmend Kunden, wie etwa das Swiss National Supercomputing Center im Tessin, dessen Grossrechner Piz Daint von Nvidia- GPU-Beschleunigern angetrieben wird. Auch im wachsenden Geschäft mit der künstlichen Intelligenz ist das Unternehmen inzwischen eine feste Grösse. «Im Markt konzentrieren wir uns auf Projekte aus dem Gesundheitswesen, der Pharmaindustrie, der Robotik und dem Finanzwesen. Wir sind überzeugt, dass diese Branchen in Zukunft den grössten Wandel durch künstliche Intelligenz erleben werden – und das sind alles Bereiche, in denen sowohl Nvidia als auch Schweizer Unternehmen eine hervorragende Erfolgsbilanz vorweisen können», erklärt Marc Stampfli, Sales Manager Switzerland bei Nvidia.

“KI wird in jede Branche Einzug halten„

Marc Stampfli, Nvidia

Letztlich werde KI kein Phänomen einer einzelnen Branche sein, sie werde Teil jeder Branche sein, zeigt sich Stampfli überzeugt. Deshalb sieht er es als Aufgabe seines Unternehmens, Kunden und Partnern zu helfen, «ihre Unternehmen mit einer effektiven KI-Strategie auszustatten, die ihren Erfolg beschleunigt. Der Markt wächst schnell und wir werden unsere Aktivitäten weiter nach Bedarf ausweiten», sagt Stampfli. Ein weiterer Grund, weshalb sich Nvidia hierzulande engagiert, sei das beachtliche Expertenwissen. «Betrachtet man die Dichte der Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und die Bevölkerung einbeziehen, so ist die Schweiz mit Abstand die Nummer eins. Wenn wir uns die Robotik ansehen – ein weiteres spannendes Feld für Nvidia –, dann ist die Schweiz ebenfalls Weltklasse.» Wie viele andere Anbieter von Hochtechnologie setzt auch Nvidia auf Partnerschaften mit Hochschulen. Das KI-Labor Instituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale (IDSIA) mit seinem wissenschaftlichen Leiter, der KI-Koryphäe Jürgen Schmidhuber, ist eines von fünf Mitgliedern des AI Labs Programms (NVAIL) des Herstellers, ein weltweites Netzwerk von Forschungspartnerschaften mit Universitäten und Forschungseinrichtungen, die auf dem Feld der KI führend sind. Als KI-Computing-Firma seien Ingenieure und Forscher die wichtigsten Mitarbeiter, macht Stampfli klar. Über die Kooperationen will das Unternehmen Talente unter anderem in den Bereichen Deep Learning und moderne KI an Bord holen.

Auf dem Weg zum sehenden Roboter

Scarlet Schwiderski-Grosche ist Principal Research PM for Microsoft Research. Ihr Arbeitsort ist Cambridge. In der altehrwürdigen englischen Universitätsstadt entdeckten einst die Biologen Watson und Crick das Strukturmodell der Erbsubstanz. Vor rund 20 Jahren gründete der Software-Konzern am gleichen Ort seinen ersten Forschungsstandort in Übersee. Von Cambridge aus koordiniert die promovierte Computerwissenschaftlerin Schwiderski-Grosche seit Jahren die Aktivitäten von Microsoft Research. Weltweit kooperiert Microsoft mit knapp 1000 Forschern. Einige arbeiten in der Grundlagenforschung, andere im Technologietransfer. Also daran, Forschungsergebnisse zur Marktreife zu führen. In der Schweiz pflegt der Software-Konzern Beziehungen zu den technischen Hochschulen ETHZ und EPFL. Auch wegen der beiden Hochschulen mit ihrer guten Finanzierung, der Spitzenforschung und ihrer Funktion als Talentschmieden sieht Schwiderski-Grosche die Schweiz in Sachen ICT-Forschung ganz vorne mit dabei.

Microsoft unterhält derzeit zehn Kollaborationen mit den technischen Hochschulen. Das verhilft unter anderem Doktoranden zu spannenden Promotionsthemen in der ICT. Für ihre Arbeiten können die Nachwuchswissenschaftler auf Ressourcen des Herstellers zugreifen. Microsoft bietet etwa anonymisierte Daten für die Forschung in Bereichen wie künstliche Intelligenz oder Data Center. Microsoft eröffnet die Zusammenarbeit einen Weg, in der Grundlagenforschung an vorderster Front mitzuwirken. «Wir wollen Teil der Advanced Sciences sein», betont Schwiderski-Grosche. Einerseits bei Problemstellungen, an denen die Branche fieberhaft arbeitet wie etwa beim Quantencomputing.

“Wir wollen Teil der Advanced Sciences sein„

Scarlet Schwiderski-Grosche, Microsoft Research

Neben langfristiger Grundlagenforschung arbeitet Microsoft auch an aktuellen Engineering-Problemen wie dem Ende von Moores Law, dessen Ende IT-Experten in den nächsten Jahren erwarten. Unter dem Codenamen Catapult entwickelt der Tech-Konzern neue Ansätze im Computing auf Basis der Technologie «Field Programmable Gate Array» (FPGA). Diese Ansätze sollen CPUs verbessern und fit machen für künftige Anforderungen in Rechenzentren.

Machine Learning und die Cloud stellten andere Anforderungen an die Hardware, sagt Schwiderski-Grosche. Zudem setzen immer mehr Firmen auf die Cloud. Mit dem Internet of Things dürften die Datenmengen und die Anforderungen an das Computing in der Cloud weiter steigen. Zu den Treibern zählen die sogenannte Intelligent Edge und das Industrial Internet of Things.

Quantencomputing in Rüschlikon

Auch IBM arbeitet an der Zukunft der IT einschliesslich AI, Blockchain, Cybersicherheit und Quantencomputing. Mehrere Hundert Menschen forschen oberhalb des Zürichsees in Rüschlikon an der Technik von morgen. «Die Schweiz ist ein sehr guter Ort, um zu forschen», sagt der Leiter des IBM

Research Labs, Alessandro Curioni, in seinem Büro. Das Land verfüge über eine herausragende akademische Landschaft in Europa. Es gibt Top-Universitäten und wissenschaftliche Institute wie das für Materialwissenschaften, Empa, oder das Kernforschungszentrum CERN. Ausserdem gibt es

einen Markt, der rasch neue Technologien adaptiert.

Research Labs, Alessandro Curioni, in seinem Büro. Das Land verfüge über eine herausragende akademische Landschaft in Europa. Es gibt Top-Universitäten und wissenschaftliche Institute wie das für Materialwissenschaften, Empa, oder das Kernforschungszentrum CERN. Ausserdem gibt es

einen Markt, der rasch neue Technologien adaptiert.

Wissenschaftler aus fast 50 Nationen und unterschiedlichen Disziplinen kommen in Rüschlikon zusammen. Aus gutem Grund, betont Curioni: «Leute einer Universität werden ein Problem auf die gleiche Weise sehen. Deshalb ist uns kulturelle Diversität enorm wichtig, um technische Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Zudem legen wir Wert auf Zusammenarbeit.» IBM ist in mehr als 40 Projekten des EU-Forschungsprogramms Horizon 2020 aktiv und erreicht darüber ca. 500 Partner. «Dieses Netzwerk ist für uns wichtig, um unsere Forschungsarbeiten voranzutreiben und für unsere Partner bedeutend, da wir ihnen etwas von unserem Wissen, unserer Infrastruktur und unseren Innovationen zurückgeben können.»

“Kulturelle Diversität hilft uns, Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten„

Alessandro Curioni, IBM Research Labs

Nur einige Stockwerke unter Curionis Büro arbeiten Forscher an einem Quantenrechner. Er ist einer von zwei Prototypen, sein Zwilling steht in einem Labor in den USA. Die IBM nutzt seine Quantencomputer nicht nur für wissenschaftliche Zwecke. Kunden können die Maschinen bereits für eigene Testzwecke nutzen. Über 100'000 Anwender weltweit, darunter Industrieunternehmen wie Samsung und Daimler sowie Finanzgrössen wie die Barclays Bank, mieten bereits Rechenzeit, wie Curioni erklärt.

Auch in anderen Sparten können IBMs Labore mit Neuheiten aufwarten. Eine Arbeitsgruppe des Bereichs Cognitive Computing lancierte im August den Corpus Conversion Service. Eine KI-basierte Cloud-Applikation, die in der Lage sein soll, an einem Tag 100 000 PDF-Seiten mit einer Genauigkeit von 97 Prozent einzuscannen. Der Clou daran: Das System untersucht die Inhalte nach Informationen und kann dabei auch Grafiken auf den Seiten analysieren und erklären, was die Grafik beschreibt. Der Dienst könnte PDFs, etwa wissenschaftliche Publikationen, durchforsten, die Informationen auswerten und die wichtigsten Erkenntnisse bereitstellen. Ein anderes KI-Projekt ist RXN for Chemistry. Ein kostenloser Online-Dienst, der mithilfe von KI-Technik rund 2 Millionen chemische Reaktionen mit einer Genauigkeit von 80 Prozent vorhersagen kann. Ein nützliches Werkzeug für Chemiker und ein Beispiel für den praktischen Einsatz künstlicher Intelligenz.

In der heimischen ICT wird intensiv geforscht, getüftelt und getestet. Die vorgestellten Beispiele sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem ICT-Innovationslabor Schweiz. Der Einblick vermittelt aber bereits einen Eindruck darüber, wie engagiert Hochschulen, Unternehmen und politische Akteure an der ICT der Zukunft arbeiten.