Koordinationsbedarf

01.05.2017, 07:00 Uhr

Arbeitsplatzorganisation in Zeiten der Digitalisierung

In Zukunft wird da gearbeitet, wo es gerade passt: im Home Office, in einem Raum mit dem ganzen Team oder in Besprechungszonen. So gut das klingt, es erfordert viel Koordination und Rücksichtnahme. Was Kader und Mitarbeiter wollen und was dabei schiefgehen kann.

Kürzlich wurde Koreaexperte Robert Kelly bei einem Interview mit der BBC zur unfreiwilligen Berühmtheit – einfach nur, weil er das Gespräch aus seinem Home Office führte. Mit dem grossen Fernsehsender war ein Skype-Interview geplant, das Kelly bis ins kleinste Detail vorbereitet hatte: Weltkarte an der Wand, ordentliche Bücherstapel auf dem Bett im Hintergrund, Papierstapel auf dem Schreibtisch, die Kinder mit der Frau im Wohnzimmer. Seine Frau setzte sich vor den Fernseher und zeichnete auf, wie ihr Mann vor einem Millionenpublikum über die politische Situation in Südkorea referierte. Dabei bemerkte sie gar nicht, wie sich die beiden Kinder aus dem Wohnzimmer schlichen und erschrak fürchterlich, als sie live im Fernsehen sah, wie ihre beiden Kinder quietschfidel bei Papa ins Büro tanzten. Zum Vergnügen der Zuschauer platzte kurz darauf auch Mama ins Interview und bugsierte die beiden flugs wieder aus dem Zimmer.Robert Kelly führte das Interview fort und war anschliessend der felsenfesten Überzeugung, dass ihn die BBC nie wieder anrufen würde. Der Videoclip, der mittlerweile auch auf YouTube zu sehen ist, zeigt, wie Kelly dank Home Office Kinder und Karriere miteinander verbindet und was dabei schiefgehen kann. Kurz darauf zeigte BBC, wie Arbeitgeber mit Missgeschicken zu Hause umgehen können. Doch dazu später mehr.

Neue Möglichkeiten, neue Gefahren

Cloud, Remote Desktop, Daten-Flatrates, Glasfaseranschluss im Wohnzimmer: Die technischen Voraussetzungen sind günstig für das Arbeiten von zu Hause und unterwegs. Mit den neuen Technologien kommen neue Chancen und Möglichkeiten, aber auch Gefahren und Stolpersteine. Das Home Office ermöglicht den Arbeitnehmern, Job und Familie besser zu koordinieren. Es kann aber auch zu Ablenkung führen und die Leistung negativ beeinflussen. Eine Studie der Nottingham University kommt zwar zum Schluss: «Wer zu Hause arbeitet, ist sowohl mit der Arbeit als auch mit der Freizeit überdurchschnittlich zufrieden.» Um aber tatsächlich für weniger Stress, eine höhere Motivation und mehr Leistung zu sorgen, braucht es ein gewisses Mass an Organisation. Nächste Seite: Grossraumbüro für Ideenaustausch

Grossraumbüro für Ideenaustausch

Überflüssig wird das Büro ohnehin nicht. Nicht ohne Grund hat die Noch-Chefin von Yahoo, Marissa Mayer, vor vier Jahren die Reissleine gezogen und allen Mitarbeitern das Home Office gestrichen. Die Massnahme begründete sie in einem Rundschreiben an die Belegschaft: «Einige der besten Entscheidungen und Erkenntnisse erwachsen aus Gesprächen auf dem Flur oder in der Cafeteria.» Auch Home-Office-Pionier IBM macht offenbar eine Kehrtwende. Ende März berichtete Quartz davon, dass 2600 Mitarbeiter der US-Marketingabteilung von IBM ins Büro zurück müssen. Sie sollen, wenn sie im gleichen Raum sitzen, nicht einfach nur effizient sein, sondern neue Ideen entwickeln. Um das Grossraumbüro ranken sich viele Mythen: Aus Eigenbrötlern werden da kommunikative Teamarbeiter, die grössere Transparenz steigert die Produktivität und die Verkleinerung der Bürofläche senkt die laufenden Kosten. Doch damit ein neues Grossraumbüro nicht zu einer unattraktiven und erst noch unerwartet teuren Legebatterie verkommt, muss gut geplant werden.

Richtlinien bei der Planung

«Bei so einem Projekt muss man die Mitarbeiter von Anfang an in die Planung mit einbeziehen», sagt Danny Schweingruber. Als Leiter Office Akademie des Bürospezialisten Witzig kennt er sich mit der Büroplanung aus. Er ist überzeugt, dass ein neues Arbeitsplatzkonzept nur funktioniert, wenn es in den Augen der Mitarbeiter Sinn macht. Bei der Umsetzung geht Witzig daher so vor: Schon vor der Planung der neuen Büros werden die Mitarbeiter mithilfe von Webtools über mehrere Wochen hinweg befragt. Daraus lässt sich zum Beispiel die Anzahl formeller und informeller Meetings ermitteln, die beliebtesten Treffpunkte oder die Anzahl und Dauer von Telefonaten. Während der Umsetzung hält das Unternehmen die Belegschaft stets darüber auf dem Laufenden, wo das Unternehmen steht und wo die Reise hingeht. In regelmässigen Workshops werden die Mitarbeitenden zudem gefragt, wo sie selbst ihre Firma in fünf Jahren sehen und wie sie sich den idealen Arbeitsplatz in der Zukunft vorstellen.

Gemeinsam wird so Stück für Stück das Konzept für ein Büro erarbeitet. Das Resultat ist kein einfaches Grossraumbüro, sondern ein durchdachter Multi-Space. Dieser besteht nicht nur aus einem offenen Raum mit Bürotischen, sondern aus einer Vielzahl von Elementen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter abzudecken. Dazu zählen etwa Kabinen zum Telefonieren, Sitzungsräume, Begegnungspunkte, Kreativflächen, Kaffeeküchen sowie Räume für Drucker und andere Geräte. «Wichtig ist, dass bei der Planung von Anfang an ein Restbudget eingeplant wird», sagt Schweingruber. Das sei nötig, um in der Praxis auftauchende Möglichkeiten zur Optimierung wahrnehmen zu können. Nächste Seite: Das Transparenz-Paradoxon

Das Transparenz-Paradoxon

Für die Arbeit im Grossraumbüro sind einige Dinge zu beachten. Arbeiten beispielsweise Chef und Angestellte im selben Büro, ist vom Chef Vertrauen gefragt. Denn zu viel Kontrolle kann die Produktivität abfallen lassen. Die Harvard Business School hat in einer Untersuchung festgestellt, dass Mitarbeitende, die weniger stark kontrolliert werden, gut 15 Prozent produktiver sind als ihre Kollegen an der kurzen Leine. Ohne Chef im Rücken arbeitet es sich schlicht entspannter und konzentrierter. Dabei sollte Transparenz die Leistung theoretisch steigern. Lösen lässt sich das Problem des «Transparenz-Paradoxons» erstaunlich einfach, nämlich indem der Chef seine tägliche Präsenzzeit einschränkt, schreibt der Managementexperte und Buchautor Klaus Werle in einer Kolumne für den Spiegel.

Ein ähnliches Problem mit der Transparenz haben auch die Teammitarbeiter untereinander. Nicht jeder, den wir gefragt haben, will beim Namen genannt werden, aber dieses Beispiel steht für viele: Ein kaufmännischer Angestellter teilt sich ein Grossraumbüro mit 13 Kollegen. Die gesellige Atmosphäre bei seinem Arbeitgeber, einem ETH-Spin-off in Dietikon, gefällt ihm. Mühe hat er damit, dass die Kollegen auch bei diskreten Aufgaben wie Lohnüberweisungen Blicke auf den Bildschirm erhaschen können. Wird ihm der Lärm zu viel, schottet er sich gerne mit Musik aus Kopfhörern ab, was auch schon mal zur Folge hat, dass er das Telefon überhört. Business Consultant Merlin Huber setzt deshalb lieber auf geräuschunterdrückende Kopfhörer, bei denen er das Telefonklingeln noch bemerkt. Er arbeitet für ein Zürcher Fintech-Unternehmen und schätzt an seinem Zweierbüro in einem Altbau vor allem die Zweisamkeit. «Alleine wäre mir zu einsam», sagt er. Dass er trotzdem auf Kopfhörer setzt, liege auch am Kaffeeschlürfen seines Kollegen, ergänzt er mit einem Augenzwinkern.

Überschätztes Grossraumbüro

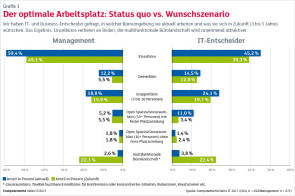

Laut unserer Swiss-IT-Umfrage wünscht sich kaum ein Kader, egal ob aus der IT oder aus dem Mangement, ein klassisches Grossraumbüro. Eine multifunktionale Bürolandschaft ist hingegen für jeden Fünften der ideale Arbeitsplatz von morgen. Das erstaunt schon, denn aktuell arbeiten 9 von 10 befragte Kadermitglieder in Einzel- und Gruppenbüros. Und trotzdem sagen viele von ihnen, sie würden das zugunsten einer Google-ähnlichen Ordnung aufgeben. Gleichzeitig sehnt sich allerdings eine grosse Mehrheit der IT-Kader, die aktuell in Grossraumbüros arbeiten, nach einer alternativen Organisationsform. Versprechen sich die Entscheider also zu viel vom Grossraumbüro?

«Ja, ich glaube schon», sagt Barbara Josef. Die Mitinitiantin des Home Office Day schreibt an der HSG eine Dissertation über den Einfluss moderner Arbeitsformen auf Teams und Individuen und berät Unternehmen bei der Planung und Umsetzung neuer Ideen. «Zum einen ist wichtig, dass das neue Konzept zur Arbeitskultur passt, zum anderen die Art, wie die Mitarbeiter in diesen Prozess involviert werden», sagt sie. Zu den häufigsten Fehlern gehöre es, dass die Belegschaft nicht ernst genommen wird. Es sei deshalb wichtig, früh zu kommunizieren, dass Mitdiskutieren ausdrücklich erwünscht ist. Zudem mache es nicht in jedem Unternehmen Sinn, alles auf den Kopf zu stellen. «Wenn die Veränderungen zu radikal sind, riskiert man, einen Teil der Leute verlieren – wenn die Widerstände grösser sind als der Nutzen des Neuen, gewinnt niemand.» Josef empfiehlt deshalb eine sechsmonatige Pilotphase, in der sich Unternehmen und Mitarbeiter Gedanken darüber machen, was verbessert werden kann: «Was geändert wird, muss schliesslich zur Kultur des Unternehmens passen.» Nächste Seite: Home Office statt Luxusbüros

Home Office statt Luxusbüros

Wenn es um moderne Arbeitsformen geht, wird – gerade von IT-Unternehmen – gern auf Vorbilder aus dem Silicon Valley verwiesen. Die Technologiekonzerne dort sind tatsächlich sehr weit gegangen. Weil viele ihrer Fachkräfte lieber im lebendigen San Francisco als im zersiedelten Valley wohnen, werden sie von Facebook, Evernote und Co. tagtäglich mit Firmenbussen an den Arbeitsplatz gekarrt. Je nach Verkehr dauert das anderthalb Stunden pro Weg, die achtspurige Autobahn stösst regelmässig an ihre Grenzen. Damit die Arbeitnehmer das mitmachen, setzen die Unternehmen auf Komfort und lange Präsenzzeiten. Die Grössten haben ihre Niederlassungen zu richtigen Kleinstädten ausgebaut: Fitnesscenter, Kinos, Eisstände, Coiffeure, Zahnärzte und Autowerkstätten gibt es da. Für die Arbeitnehmer ist alles gratis oder subventioniert. Die Botschaft ist klar: Wieso nach Hause gehen, wenn es am Arbeitsplatz doch alles gibt, was man braucht? So umfassend gestaltete Arbeitsplätze existieren in der Schweiz bislang nicht – allerdings lassen sich die Situationen auch nicht direkt vergleichen. Hierzulande sind die Pendlerdistanzen viel kürzer. Zwischen dem Jahr 2000 und 2010 ist die Dauer eines Arbeitswegs in der Schweiz von durchschnittlich 23 Minuten auf eine halbe Stunde angewachsen, sagt das Bundesamt für Statistik. Seit da stagniert die Dauer des Arbeitswegs. Ebenso stabil ist der zeitliche Aufwand für mobiles Arbeiten. Seit 2014 hat er sich laut einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz nicht mehr erhöht. Trotzdem rechnen IT-Führungskräfte laut Swiss-IT-Umfrage damit, dass ihre Präsenzzeit im Büro bis in drei Jahren von derzeit durchschnittlich 36 Stunden auf nur noch 29 Stunden pro Woche fallen wird. Grosser Gewinner soll das Home Office werden: Die aktuell 4,5 Stunden pro Woche würden sich auf immerhin 9 Stunden verdoppeln. Die übrige Zeit verteilt sich auf mehr Präsenz bei Kunden (von 2 auf 3 Stunden) und die Arbeit unterwegs im Zug, am Flughafen oder im Hotel (3,5 statt 3 Stunden).

Individuelle, aber klare Regeln

Auch wenn es in der Schweiz langsamer geht als im Silicon Valley, die Art, wie und wo gearbeitet wird, verändert sich auch hier. Bei dem Unternehmen mit rund 4000 Angestellten unterscheidet man zwischen Home Office (unregelmässiges Arbeiten von zu Hause aus) und Telearbeit (regelmässige mindestens einen halben Tag von zu Hause aus). Aktuell machen etwa 13 Prozent der Mitarbeiter Telearbeit. Damit das funktioniert, werden klare Regeln festgelegt, sagt Yvonne Seitz. Sie ist Chefin der Abteilung Diversity & Employer Attractiveness. «Wer regelmässig einen halben Tag oder mehr ausserhalb des Büros arbeiten will, unterzeichnet bei uns eine Vereinbarung.» Sie diene als Gesprächsgrundlage, um die Erwartungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abzuklären.

«Mit unseren flexiblen Arbeitsmodellen wollen wir Mitarbeitende auch dann halten, wenn sich privat etwas verändert», sagt Seitz. Jede Vereinbarung zu mobilem Arbeiten sei deshalb auch ein Kompromiss zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Damit die grosse Belegschaft über die Möglichkeiten informiert bleibt, hält sie ein im Intranet zugängliches Toolkit auf dem Laufenden. Grundsätzlich klärt jede Abteilung für sich selbst, was sinnvoll ist. «Bei uns hat beispielsweise das Innovation Management andere Bedürfnisse als das Controlling», sagt Seitz. Um die Flexibilität zu steigern, sind ausserdem viele Mitarbeiter mit Laptops ausgerüstet, Arbeitsplätze werden geteilt, fest zugeteilte Telefone gibt es gar nicht mehr. Stattdessen wurde das Telefon in den Laptop integriert. So ist es immer mit dabei. Allerdings, auch das hat unsere Umfrage ergeben, stehen Grossraumbüros ohne feste Platzzuteilung ganz unten auf der Wunschliste. Damit solche Veränderungen am Arbeitsplatz angenommen werden, veranstaltet AXA Winterthur regelmässige Informationsveranstaltungen zu den Neuerungen. Die Bedürfnisse der Belegschaft werden nicht nur vor Projekten abgefragt, sondern stetig überprüft. «Die Gestaltung eines Büros ist kein Projekt, das sich abschliessen lässt. Die Arbeitswelt ist dynamisch und mit ihr unterliegt auch der Arbeitsplatz ständiger Veränderung», sagt Seitz. Wichtig zu wissen sei, dass es kein Modell gibt, das für alle stimmt. Klare Regeln hält auch Katrina Welge für wichtig. Die Beraterin doziert am Institut für Kooperationsforschung und -entwicklung der Fachhochschule Nordwestschweiz. Damit neue Arbeitsformen funktionieren, müssen Ziele und Präsenzzeiten klar vereinbart werden, sagt sie. «Qualifikationsgespräche werden heute oft abgeschafft. Dabei wären sie wichtig, um gemeinsame Ziele zu verhandeln.» Idealerweise finden solche Gespräche mindestens einmal pro Quartal statt. Dadurch weiss der Arbeitnehmer, was von ihm im Home Office erwartet wird. «Wichtig ist, dass nicht die Präsenzzeit gemessen wird, sondern der Output», ergänzt Barbara Josef. Nächste Seite: Die Mischung machts

Die Mischung machts

Lässt eine Führungsperson ihr Team mobil arbeiten, können sich daraus grosse Veränderungen ergeben, sagt Katrina Welge: «Termine ergeben sich nicht mehr so spontan wie im Präsenzmodell, es muss mehr geplant werden.» Ausserdem verändert sich der Charakter des Aufenthalts in der Firma: «Im Büro trifft man sich mehr für den sozialen Austausch und die eigentlichen Leistungen werden an diversen anderen Orten erbracht.» In solchen Situationen müssten sich z. B. Teamleiter Gedanken darüber machen, wie sie ihre Leute zu einem gemeinsamen Termin ins Büro bekommen. «Oft gelingt es besser, die Angestellten mit sozialen Anlässen zu locken anstelle von Sitzungen zu Unternehmensthemen.» Auf Teamebene müssten zudem zahlreiche Einzelheiten geklärt werden: Ist es etwa okay, spätabends zu Hause noch Mails zu schreiben? Ein bis drei Tage Home Office pro Woche steigerten die Produktivität und Motivation von Mitarbeitenden und geben dem Unternehmen die Möglichkeit zur Einsparung von Büroflächen, sagte der Arbeitspsychologe Hartmut Schulze, Wenges Institutsleiter an der FHNW, in einem Interview im SRF. Nach spätestens zwei bis drei Arbeitstagen wünschten sich die Angestellten meist wieder einen persönlichen Kontakt zu Kollegen und Vorgesetzten. Der regelmässig wiederkehrende Kontakt zu Mitarbeitern fördert die Koordination und dient dem sozialen Miteinander.

Work-Life-Balance

Wie sehen die praktischen Erfahrungen mit Home Office aus? Darüber berichtet uns ein Projektmanager im Bereich Software-Outsourcing, der seinen Namen und Arbeitgeber nicht öffentlich machen möchte. Je nach Projekt arbeitet er bei Kunden, im Unternehmenssitz oder auch mehrere Wochen am Stück zu Hause. Er kennt neben den vielen Vorteilen auch die negativen Seiten vom Home Office: Ohne persönlichen Kontakt verwendet er überdurchschnittlich viel Zeit auf die Koordination mit den Kollegen im Büro. Im Unternehmen fällt es ihm ausserdem leichter, die Balance zu wahren und sich auch in stressigen Zeiten gegen 19:00 Uhr zu verabschieden. Zu Hause ist die Verlockung grösser, hier und dort noch etwas zu erledigen. Dort arbeitet er mehr, auch weil die Work-Life-Balance im Home Office selbst mit Überstunden in einem durchaus zufriedenstellenden Gleichgewicht bleiben kann. Zu Hause spart er sich nicht nur die Zeit für den Arbeitsweg, sondern auch den Aufwand für den gepflegten Auftritt, den sein Job verlangt. Ideal seien für ihn zwei bis drei Home-Office-Tage pro Woche. Für die verschiedenen Grossraumbüros, in denen er sonst arbeitet, wünscht er sich das, was er zu Hause hat: «Ich will Rückzugsmöglichkeiten, um mich für konzentriertes Arbeiten auch einmal abschotten zu können.» Nächste Seite: Co-Working bleibt im Trend

Co-Working bleibt im Trend

Weiter nur eine marginale Rolle spielen Arbeitsplätze in Co-Working-Büros und an sonstigen Orten. Ihnen möchten die von Computerworld befragten IT-Kader künftig 1,5 Stunden pro Woche widmen. Gegenüber der heutigen Situation ist das eine Verdreifachung. Hier stimmt die Einschätzung mit der Realität überein. Denn Büros für Co-Working sind zwar immer noch eine Randerscheinung, schiessen aber wie Pilze aus dem Boden. Gab es 2006 weltweit 30 Büros für Co-Working, verzeichnet nun allein Coworking Switzerland 70 Büros für den modernen Nomaden in der Schweiz.

Und das sind längst nicht alle. Seit bald zwei Jahren betreibt etwa die Zürcher Kantonalbank an ihrem Sitz an der Zürcher Bahnhofstrasse das vielleicht zentralste Co-Working im Land und das völlig umsonst. Wer will, kann online einen der 21 Arbeitsplätze oder einen Meeting-Raum für sechs Personen reservieren. Alternativ kann man auch auf gut Glück unangemeldet vorbeischauen. Wobei Letzteres keine so gute Idee ist, denn laut ZKB sind die Arbeitsplätze so begehrt, dass die Auslastung annähernd 100 Prozent beträgt. In einem Jahr werden die Plätze von etwas über 6000 Personen über durchschnittlich dreieinhalb Stunden genutzt. Unter ihnen sind Geschäftsleute, Studenten und Jungunternehmer, erklärte die Bank im letzten Sommer. Wie alle neuen Arbeitsformen bringt auch das Co-Working seine Schwierigkeiten mit sich. Von den Initianten ursprünglich als Ort des Austauschs kreiert, nutzen Freiberufler oder Angestellte die Arbeitsplätze lieber, um sich von Familie und Arbeitskollegen abzuschotten. Am Austausch sind sie weniger interessiert. Sie kritisieren denn auch gerne, dass im Co-Working Rückzugsmöglichkeiten für ruhiges Arbeiten fehlen. Nächste Seite: Aus Fehlern lernen

Aus Fehlern lernen

Koreaexperte Robert Kelly hatte nach dem spontanen Fernsehauftritt seiner zwei kleinen Kinder das Schlimmste befürchtet: Nach diesem Patzer würde ihn die BBC bestimmt nie wieder für ein Interview anfragen. Doch stattdessen löste das Video so viele positive Reaktionen aus, dass die junge Familie kurz darauf bereits wieder für die BBC vor der Kamera sass. Dieses Mal waren alle vier eingeladen. Dem Fernsehsender durften Robert Kelly und seine Frau von den Auf und Abs erzählen, die das Vereinbaren von Familie und Karriere mit sich bringt. Sie schilderten, wie es zu dem Patzer gekommen war und wie sie um die berufliche Zukunft Kellys fürchteten. Mit ihrem Auftritt im Home Office hatte die junge Familie einen Nerv getroffen. Um weitere Interviews braucht sich Robert Kelly deshalb keine Sorgen mehr zu machen: Die Fernsehsender stehen bei ihm nun Schlange. * Michael Küng ist freier Journalist und Inhaber einer Kommunikationsagentur: www.kuengkommunikation.ch

! KASTEN !