14.10.2013, 11:37 Uhr

Schweizer Software blüht

Mit Software von der Stange können Entwickler heute kaum noch Geschäfte machen. Bei den Käufern sind zunehmend massgeschneiderte Lösungen, Nähe zum Kunden sowie Branchen- und Prozesskenntnisse gefragt. Bei Schweizer Kunden haben in diesem Punkt die Schweizer Unternehmen die Nase vorn.

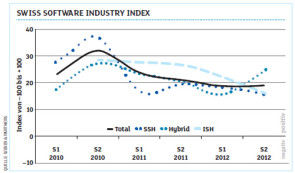

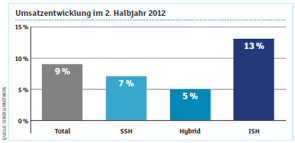

Massgeschneiderte Software-Lösungen haben bei Schweizer Kunden Hochkonjunktur. 2012 zeichneten hauptsächlich die Individual-Software-Hersteller (ISH) für das Wachstum der Schweizer Software-Industrie verantwortlich: Laut «Swiss Software Industry Index» (SSII) – herausgegeben von Marktforscher Dr. Pascal Sieber & Partners und inside-it.ch – ist der Umsatz der 105 an der Umfrage beteiligten Schweizer Software-Hersteller im zweiten Halbjahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 9 Prozent gewachsen. Die ISHs weisen dabei mit einem Plus von 13 Prozent das stärkste Wachstum auf und haben eines ihrer besten Halbjahresergebnisse vorgelegt. 56 Prozent ihres Gesamtumsatzes wurde aus individuellen Programmiertätigkeiten und den dazugehörigen Projektleitungs- und Beratungstätigkeiten erwirtschaftet.

Differenzierungsmerkmal Software

In den vergangenen 20 Jahren wurden durch Standard-Software Skaleneffekte erreicht und Standardprobleme durch Standard-Software gelöst. «Das führt aber nicht zu einer Differenzierung eines Unternehmens gegenüber einem Mitbewerber», merkt Renato Stalder, CEO von Soreco, an. Software muss heute wesentlich mehr zur Wertschöpfung eines Unternehmens beitragen und ein Differenzierungsmerkmal sein. «Will ein Unternehmen agiler und smarter unterwegs sein, braucht es einen Vorsprung auch in der IT. Dies ist vor allem mit cleveren, aber dadurch auch individuellen Elementen erreichbar», ist Stalder sicher. Nächste Seite: Was ist gefragt? Als Konsequenz der jüngsten Entwicklungen mussten die Hersteller von Standard-Software (SSH) sowie die Hersteller hybrider Lösungen einen Wachstumsrückgang hinnehmen. Der Umsatz der SSH setzt sich zu 34 Prozent aus Lizenzeinnahmen und über 50 Prozent aus Customizing sowie Wartung und Support zusammen. Bei den hybriden Unternehmen halten sich die Umsätze aus Individualentwicklung, Lizenzeinnahmen und Customizing ungefähr die Waage. Besonders die Anbieter von Standard-Software mussten also Federn lassen, sowohl beim Umsatz als auch bei der Anzahl neuer Leads – die Wachstumsrate hat sich nahezu halbiert. Auch die Wachstumsraten des Auftragseingangs zeigen einen deutlichen Rückgang von einst 9 auf nunmehr 5 Prozent, und die Anzahl laufender Projekte wuchs verhaltener als in den Vorjahren.

Was ist gefragt?

Sind die Zeiten, in denen mehrheitlich Standard-Software gefragt war, also endgültig vorbei? Fest steht, wer bisher nur Standardlösungen im Programm hatte, muss eventuell umsatteln oder zumindest flexibler auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Den Trend zu Individual-Software bestätigt zwar auch Abacus-Geschäftsleiter Thomas Köberl, er relativiert aber: «Die Kunden erwarten eine möglichst hohe Individualisierung, aber alles im Rahmen von Standard-Software.»

Die Release-Fähigkeit sei für viele der Unternehmen, die auf die Software seines Unternehmens wechseln, ein zentrales Anliegen, weil sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hätten. Zum Beispiel mit Software, die zwar individuell auf das Unternehmen angepasst oder entwickelt wurde, aber die verschiedenen technologischen Schritte wie neue Betriebssysteme oder auch die Integration von Internettauglichkeit oder mobiler Geräte nicht unterstützt habe, meint Köberl. Abacus werde deshalb auch weiterhin konsequent den Weg von Standard-Software gehen, die «durch vielfältige Customizing-Möglichkeiten mit Maskenanpassungen, Prozesssteuerungen, individuellen Zusatzfeldern, Scripting für Programmerweiterungen den unternehmensspezifischen Bedürfnissen Rechnung trägt.» Nächste Seite: Kulturelle Nähe und Branchenkenntnisse

Kulturelle Nähe...

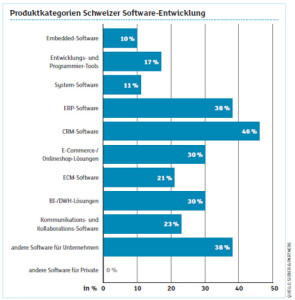

Zwar spielt das Label «Made in Switzerland» durchaus eine Rolle bei der Kaufentscheidung von Software-Kunden, wie Marktforscher MSM Research im Rahmen einer Befragung von über 400 Unternehmen (Sommer 2012) herausfand. Allerdings nicht so stark, wie man annehmen könnte: Nur 30 Prozent der Befragten bewerteten die Schweizer Herkunft als ziemlich wichtiges oder entscheidendes Kaufkriterium. Für knapp die Hälfte ist es eher unwichtig, für 20 Prozent kein Kriterium. Das Label als solches spielt also eine untergeordnete Rolle. Es ist nicht wichtig, woher die Software kommt, «Swiss made» wird aber immer dann zu einem Faktor, wenn physische und kulturelle Nähe zum Lieferanten gefragt sind, der Hersteller also seinen Kunden kennt und in seiner Nähe angesiedelt ist. Hauptzielbranchen für die Schweizer Software-Entwicklung sind daher auch öffentliche Dienste sowie die Finanz- und Versicherungsindustrie. Hier hat ein einheimisches Unternehmen klare Vorteile vor ausländischen Anbietern. Wenn es um kulturelles Verständnis geht, sind vor allem Entwicklungsprojekte für Individual-Software gefragt, was den oben erwähnten Wachstumsschub der ISH erklärt. So bilden denn auch kleine und mittlere Unternehmen mit vertikalen Lösungen anzahlmässig das Gros der helvetischen Software-Anbieter. Und trotzdem wird der Schweizer Markt noch immer von den Grossen wie Microsoft, SAP, IBM und Oracle dominiert. Hinsichtlich der Positionierung helvetischer Software besteht also durchaus noch Luft nach oben. Eine Strategie, die auf die zentralen Aspekte «Alleinstellung» und «Kundennutzen» ausgerichtet ist, schafft eine klare Differenzierung zur Konkurrenz.

... und Branchenkenntnisse

Neben der Swissness spielen auch andere Faktoren eine immer wichtigere Rolle, wenn Schweizer Kunden Software beschaffen. Mit je über der Hälfte der Antworten sind das vor allem gute Branchenkenntnisse und Prozessexpertise. Hier stimmen die Ergebnisse der Kundenumfrage und der Umfrage unter den Software-Firmen überein: Während sich Ende 2011 noch 40 Prozent der befragten Software-Unternehmen mit der Qualität ihrer Produkte am Markt positionierten, taten das Ende 2012 nur noch 29 Prozent. Der Anteil jener Unternehmen, die sich mit Kenntnissen in Kernprozessen ausgewählter Branchen positionierten, ist hingegen im gleichen Zeitraum von 26 auf 33 Prozent gestiegen. «Branchenkenntnisse, Prozessexpertise und damit verbunden auch die gemeinsame Sprache, die der Implementierungspartner und der Kunde sprechen, sind die zentralen Faktoren für ein erfolgreiches Projekt», sagt Abacus-Geschäftsleiter Köberl. Der Grund für den Zuschlag eines seiner grossen Kunden sei zum Beispiel auch die Bereitschaft der Entwickler gewesen, bei Bedarf den Standardumfang der Software zu erweitern. Als besonders wertvoll habe sich die Nähe zur Entwicklungsabteilung erwiesen, als es darum ging, Anforderungen an das geschäftsübergreifende Buchen in der Standard-Software zu implementieren. «Insofern ist die Swissness und damit die Nähe zum Entwicklungspartner nicht ganz unwesentlich. Sie gibt ein gutes Bauchgefühl», so Köberl. Nächste Seite: Die Fachabteilung entscheidet

Die Fachabteilung entscheidet

Kunden erachten zudem eine Vertrauensbasis aufgrund früherer Zusammenarbeit sowie auf den Kunden abgestimmtes Know-how als relevant. Aber auch Erfahrung und Referenzen sind ausgesprochen wichtig. Hier ist an erster Stelle ein direkter Zugang zu anderen Kunden mit Vergleichsprojekten gefragt. Lizenzpolitik und -preise sowie Beratungskompetenz hingegen werden als weniger wichtig für einen Kaufentscheid genannt. Es könnte sich auch lohnen, vermehrt mit den Fachabteilungen zu kommunizieren, um die eigene Software an den Mann zu bringen: Getrieben werden Software-Projekte nämlich heute vermehrt von den Fachabteilungen und nicht mehr (nur) von der IT-Abteilung: 56,3 Prozent der im Rahmen der MSM-Erhebung erfassten 638 Projekte wurden vom Business angestossen, ein Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Ergebnis von vor zwei Jahren. Besonders interessant: Die erwähnten Projekte werden auch zunehmend aus dem Budget der entsprechenden Fachbereiche finanziert. «Wir als IT-Unternehmen brauchen daher Branchenexperten, welche die Sprache des Business sprechen», sagt Renato Stalder. Nächste Seite: Apps im Fokus

Alle wollen an die App

Um sich ein weiteres Standbein aufzubauen, lautet bei vielen Software-Herstellern das Gebot der Stunde App-Entwicklung: Bis Ende 2012 haben über die Hälfte der helvetischen Entwickler mindestens eines dieser kleinen Programme für Smartphones oder Tablet-PCs programmiert und vermarktet. Ein Grossteil (74%) derer, die bis dato noch nicht auf den App-Zug aufgesprungen sind, wollen das auf jeden Fall bis 2015 tun. Interessant ist, dass fast alle (85%) Individual-Software-Hersteller erklären, bis spätestens Ende 2015 Apps programmieren zu wollen, aber ein Drittel der Hersteller von Standard-Software der Meinung ist, sie müssten dies auch in drei Jahren nicht tun. Wenn Kunden vermehrt auf Individual-Software setzen und die Umsätze, die mit Standard-Software erwirtschaftet werden, tendenziell stagnieren oder rückläufig sind, sollte bei den SSHs vielleicht ein Umdenken stattfinden. Doch das Geschäft mit den Apps ist heute noch ein hartes Brot. Über die Hälfte der Unternehmen, die Apps entwickeln, verdienen noch kein Geld damit. Die grosse Mehrheit erhofft sich aber innerhalb der kommenden zwei Jahre den grossen Durchbruch. Zwei Drittel wollen dann bis zu einem Viertel des Umsatzes mit der App-Entwicklung erwirtschaften, 24 Prozent wollen gar stärker auf Apps setzen. Nächste Seite: Sicherheit als Pluspunkt

Pluspunkt Sicherheit

Ein weiterer Vorteil für Schweizer Software-Firmen ist auszumachen, wenn es um das Thema Sicherheit geht: Denn hier greifen Schweizer Software-Kunden lieber auf einheimische Angebote zurück. Lokale Datenhaltung hat vor allem im Zusammenhang mit Angeboten aus der Cloud an Relevanz gewonnen. In Anbetracht der jüngsten Schnüffelaffäre durch US-amerikanische Geheimdienste und der mutmasslichen Beteiligung der meisten IT-Schwergewichte aus Übersee, dürfte die Stunde der einheimischen (Cloud)-Anbieter endgültig gekommen sein.

Für US-Anbieter hingegen, die mit Cloud-basierten Software-Lösungen in Europa oder der Schweiz hofieren, wird die Sache zu einem ausgewachsenen Problem. Diese Cloud-Anbieter, die auch in der Schweiz für ihre Lösungen die Werbetrommel rühren, werden einen noch schwereren Stand als bisher haben. Kaum vorstellbar, dass Schweizer Unternehmen in Zukunft ihre Daten bei US-amerikanischen Anbietern hinterlegen werden. Dasselbe gilt übrigens für Anbieter aus China. Das erklärt auch den Rechencenter-Boom in der Schweiz. Allerdings scheint lokale Datensicherung auch keine hundertprozentige Sicherheit zu bieten, wie die jüngsten Snowden-Enthüllungen zeigen: So könne die NSA beispielsweise bei grossen Smartphone-Betriebssystemen mitlesen und habe auch Daten der Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ausgespäht, unter anderem in einem Rechenzentrum im thurgauischen 3000-Seelen-Dorf Diessenhofen.