20.11.2014, 10:12 Uhr

Der steinige Weg zum Prozessmanagement

In den letzten vier Jahren haben sich Unternehmen mehr in Richtung eines ganzheitlichen Prozessmanagements entwickelt. Bisher setzen aber nur wenige auf eine kontinuierliche Prozessoptimierung.

Auch 2014 zählt Business Process Management (BPM) neben Mobility und Big Data zu jenen Themen, um die Unternehmen in naher Zukunft nicht mehr herumkommen, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen. So werden die Reaktionszeiten immer kürzer, wird vernetzte Kommunikation zunehmend wichtiger und Business-Lösungen müssen einfach zu bedienen sein, um die Agilität und Dynamik des Unternehmens zu unterstützen statt zu bremsen. Weil die Kunden ausserdem zunehmend kontextabhängige, personalisierte Angebote erwarten, wollen und müssen die Mitarbeiter auch vermehrt in IT-Prozesse eingebunden werden. Die IT wiederum muss durch einfache, agile Business-Lösungen entlastet werden, die von den Fachabteilungen eigenständig eingesetzt werden können.

Strategische Bedeutung nimmt zu

Das Institut für Wirtschaftsinformatik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat diesen Sommer in Zusammenarbeit mit dem BPM-Spezialisten Soreco die Ergebnisse einer branchenübergreifenden empirischen Studie zum Thema vorgestellt. Die Studie, die mit Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum durchgeführt wurde, baut auf der im Jahr 2011 erstmals durchgeführten Umfrage auf, die ergab, dass Organisationen das Potenzial eines methoden- und IT-gestützten Geschäftsprozessmanagements bei Weitem noch nicht ausschöpfen. Seither haben sich die Unternehmen mehr in Richtung eines ganzheitlichen Prozessmanagements entwickelt. Die Effizienz wird wichtiger und die Relevanz von BPM-Werkzeugen hat im Vergleich zu 2011 zugenommen. Prozessmanagement ohne den Einsatz von Methoden und Technologien ist heute kaum mehr vorstellbar. So nutzen mittlerweile 70 Prozent der Unternehmen IT-gestützte BPM-Werkzeuge. Ausserdem: Während es 2011 zuallererst einmal darum ging, Transparenz zu schaffen, befinden sich heute mehr Unternehmen als vor vier Jahren auf der Stufe «Operationalisierung».

Gleichzeitig wird dem Prozessmanagement eine höhere strategische Bedeutung zugeschrieben. So sind sich die Firmen durchaus bewusst, dass ein wirksames strategisches Prozessmanagement sowohl die Top-down-Verpflichtung eines Führungsteams als auch die Bottom-up-Dynamik der Mitarbeitenden braucht. «Bedürfnisse entstehen oft von unten», sagt Dr. Claudia Pedron, Mitautorin der Studie und Leiterin des Real Estate Lab an der ZHAW. Initiativen von unten könnten sehr nützlich bei der Betrachtung von Prozessen sein, so die Dozentin. Es sei gefährlich, diesen Ansatz nicht in die Überlegungen einzubinden. «Bottom-up und Top-down müssen integriert werden, damit sie sich irgendwo in der Mitte treffen und strategische Initiativen von unten nicht im Sande verlaufen», so Pedron. Als Hebel für eine strategische Umsetzung konnte sich die transparente Sicht auf die Prozesse bis dato jedoch noch nicht durchsetzen. Die Studie ergab, dass sich nur wenige Unternehmen Ziele setzen, die auf eine kontinuierliche Prozessoptimierung oder prozessbefähigte Innovation hindeuten.

Die IT ist noch zu wenig involviert

Auch bei der Betrachtung von Prozessen gibt es noch unterschiedliche Wahrnehmungen: «Wir haben auf der einen Seite die betriebswirtschaftliche Sicht auf die Anwenderprozesse, auf der anderen die Sicht von der technisch ausführenden Seite», erklärt Elke Brucker-Kley, Studienmitverfasserin, Projektleiterin an der ZHAW und Dozentin für IT-Service-Management. Hier existieren also noch immer zwei verschiedene Betrachtungsweisen. «In die fachliche Analyse werden IT-Leute oft noch nicht involviert. Das ist ineffizient und es geht dadurch Wissen verloren», so Brucker-Kley. Zudem habe der Fachexperte in einem späteren Stadium der Prozessanalyse auch nicht mehr die Möglichkeit, Einfluss auf die Gestaltung zu nehmen. Wie wichtig es ist, Mitarbeiter und auch Kunden zu involvieren, unterstreicht auch Urs Keller, Abteilungsleiter Spezialprojekte der Verit Immobilien AG. Beim Immobilienverwalter existieren derzeit rund 100 Geschäftsprozesse, die – anders als bei vielen anderen Unternehmen – immerhin schon auf 900 Seiten dokumentiert und aktualisiert seien. In Zusammenarbeit mit Master- und Bachelor-Studenten der ZHAW läuft gerade ein Projekt für die Schaffung eines elektronischen Tools, um die Prozesse zu überblicken, zu überwachen und effizienter zu gestalten. «So ein Projekt macht man letztlich nur für die Leute», so Keller, «es müssen daher auch alle involviert sein, denn das Projekt müssen schliesslich auch alle bis zum Schluss tragen.» Lesen Sie auf der nächsten Seite: erst analysieren, dann automatisieren

Erst analysieren, dann automatisieren

Laut Studie vertritt die Hälfte der Befragten die Meinung, dass die prozessorientierte Organisation sowie die Festlegung von klaren Verantwortlichkeiten wesentlich für ein erfolgreiches Geschäftsprozessmanagement sind. Der Grossteil der Studienteilnehmer bekennt sich auch zur End-toEnd-Prozessperspektive, was für einen nachhaltigen Einsatz von BPM spricht. Allerdings ist eine End-to-End-Perspektive effektiv oft noch nicht realisiert. Schaut man sich nämlich in der Praxis ein wenig um, scheinen viele Firmen noch weit entfernt davon zu sein, strategisches Prozessmanagement zu praktizieren:

An einem Roundtable am BPM-Forum in Regensdorf stellte Markus Fischer, Geschäftsführer von Soreco Publica, die Behauptung zur Diskussion, dass heute jedes Unternehmen seine Prozesse kenne und es eine Prozessanalyse nicht mehr benötige, ergo sofort mit dem Prozessmanagement begonnen werden könne. Bereits zu Anfang des Gesprächs stellte sich allerdings heraus, dass Fischers These wenig mit der Realität zu tun hat und bezüglich Unternehmensprozessen Glauben oft vor Wissen stehe, wie es ein Teilnehmer lapidar formulierte. Einfach mal loszulegen, sei daher der falsche Ansatz und könne schnell in die falsche Richtung gehen. Um überhaupt BPM einführen zu können, müssen die Prozesse zuerst erkannt, definiert und einer Prozesspotenzialanalyse unterzogen werden. «Oft kommen andere Probleme zum Vorschein als die, die man meinte zu haben», so eine Roundtable-Teilnehmerin aus der Aviatikbranche, die ungenannt bleiben möchte. Prozesse müssen also zuerst end-to-end analysiert werden, auch oder besonders hinsichtlich der Frage, ob sie sich beispielsweise für eine Automatisierung eignen. Das ist nicht immer der Fall. «Vor allem muss der Reifegrad des Prozesses hoch sein», so Fischer, «und er muss relativ stabil laufen. Bei potenziell hohen Fehlerquoten bedeutet Automatisierung auch Qualitätssicherung.» Allerdings, so ein Roundtable-Teilnehmer, müsse man aufpassen, dass man mit der Automatisierung die Fehler nicht verdopple.

An einem Roundtable am BPM-Forum in Regensdorf stellte Markus Fischer, Geschäftsführer von Soreco Publica, die Behauptung zur Diskussion, dass heute jedes Unternehmen seine Prozesse kenne und es eine Prozessanalyse nicht mehr benötige, ergo sofort mit dem Prozessmanagement begonnen werden könne. Bereits zu Anfang des Gesprächs stellte sich allerdings heraus, dass Fischers These wenig mit der Realität zu tun hat und bezüglich Unternehmensprozessen Glauben oft vor Wissen stehe, wie es ein Teilnehmer lapidar formulierte. Einfach mal loszulegen, sei daher der falsche Ansatz und könne schnell in die falsche Richtung gehen. Um überhaupt BPM einführen zu können, müssen die Prozesse zuerst erkannt, definiert und einer Prozesspotenzialanalyse unterzogen werden. «Oft kommen andere Probleme zum Vorschein als die, die man meinte zu haben», so eine Roundtable-Teilnehmerin aus der Aviatikbranche, die ungenannt bleiben möchte. Prozesse müssen also zuerst end-to-end analysiert werden, auch oder besonders hinsichtlich der Frage, ob sie sich beispielsweise für eine Automatisierung eignen. Das ist nicht immer der Fall. «Vor allem muss der Reifegrad des Prozesses hoch sein», so Fischer, «und er muss relativ stabil laufen. Bei potenziell hohen Fehlerquoten bedeutet Automatisierung auch Qualitätssicherung.» Allerdings, so ein Roundtable-Teilnehmer, müsse man aufpassen, dass man mit der Automatisierung die Fehler nicht verdopple.

Der Faktor Mensch

Auch den Faktor Mensch gilt es zu beachten. Manche Mitarbeiter stellen sich aus Angst, dass sie nach einer Prozessautomatisierung nicht mehr gebraucht würden, gegen Veränderungen. Wenn es schmerzt und der Schmerz durch Automatisierung eliminiert, also die Arbeit erleichtert wird, dann ist Automatisierung in der Regel kein Problem. Andernfalls ist die Notwendigkeit der Veränderung schon schwieriger zu erklären: «Sie müssen Ihren Mitarbeitern klipp und klar sagen, wenn wir das nicht tun, dann werden wir nicht überleben. Das versteht jeder», so eine Roundtable-Teilnehmerin. «Die Einführung von BPM ist, besonders in so grossen Unternehmen wie dem unsrigen, mit der Kindererziehung zu vergleichen», so Michael Maiss, Head of Business Performance Management bei Alstom Power Schweiz, am BPM-Symposium in Winterthur. «Man muss den Leuten die Angst nehmen und alle Stakeholder abholen», sagt Maiss.

Ein mühsamer Prozess

Bei Alstom beeinflussen ständige Veränderungsinitiativen oder Reorganisationen einen nachhaltigen BPM-Ansatz. Zudem veralten Dokumente sehr schnell und werden oft nicht gut gepflegt, ein Problem, das in fast allen Unternehmen zu finden ist. Zum Teil fehlt es an Transparenz, Standardprozesse werden nicht befolgt oder interne und externe Teilprozesse nicht synchronisiert. Der erste und wichtigste Schritt ist daher, Beziehungen zu allen Beteiligten aufzubauen und BPM zu erklären, auch oder vor allem dem Management. Im zweiten Schritt müssen der Istzustand aufgenommen und Prozesslandkarten erstellt werden. Es gilt, Fragen zu beantworten, wie: Wo steht eine Geschäftseinheit bezüglich ihrer Prozessorientierung? Wie soll es in drei Jahren aussehen? Wie schaffe ich ein einheitliches Verständnis von Prozessmanagement? Wie lassen sich nachvollziehbar Schwächen und Stärken einer Geschäftseinheit ermitteln? Wie Unternehmensbereiche mit verschieden stark ausgeprägter Änderungsbereitschaft, unterschiedlichen Ressourcen und Kulturen in ein Programm integrieren? Erst wenn diese Fragen geklärt sind, könne im dritten Schritt das Changemanagement eingeleitet werden, so Maiss. Danach muss ein Chief Process Manager benannt und vor allem auch ausgebildet werden. Als weitere Schritte folgen die Einrichtung eines BPM-Governance-Systems, die Verankerung der BPM-Strategie im Business und die Messung wertschöpfender Prozesse – etwas durch Stimmen der Kunden und Stakeholder. Wer diese sieben Schritte durchlaufen hat, kann sich daran machen, eine Prozess-Roadmap zu erstellen, ein Programmmanagement zu installieren und schliesslich die Prozesse laufend zu verbessern und den Reifegrad zu erhöhen. «Die Quintessenz an alle, die BPM einführen wollen: Es dauert, aber es kommt schon», macht Maiss Mut. Lesen Sie auf der nächsten Seite: unterschätzter Aufwand

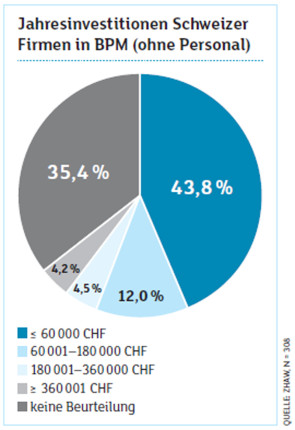

Unterschätzter Aufwand

Doch: Der Ressourcenbedarf für die operative Einführung wird häufig unterschätzt. Es brauche oft mehr Zeit und Aufwand als angenommen, sagt Dr. Ruedi Kubat, COO der Allianz Suisse. «Die Vorgesetzten müssen es vorleben. Man muss sich im Klaren sein, es ist ein Kampf», so Kubat. Sein Unternehmen ist in diesem Jahr dabei, ein grosses Digitalisierungsprojekt zu stemmen. Aufgrund neuer Kundenerwartungen und Interaktionsmöglichkeiten, zunehmender Geschwindigkeit und grösserer Datenvolumen käme auch die Versicherungsbranche nicht umhin, sich den neuen Herausforderungen zu stellen. Für die Alliance Suisse ist die Digitalisierung ein klares Differenzierungselement im Wettbewerb: «In Zukunft werden jene Mitbewerber, die das nicht gemacht haben, an Bedeutung verlieren», ist Kubat sicher. Aus seiner Projekterfahrung heraus leitet der COO folgende Eck- und Knackpunkte für den Umsetzungsprozess ab: eine funktionale Organisation und Standortkonsolidierung, einheitliche IT-Plattformen, Engagement der Mitarbeitenden sowie die Produkte. Besonderes Augenmerk legt Kubat dabei auf eine vereinfachte Produktlandschaft mit klaren Strategien: «Die Treiber sind die Produkte. Je komplizierter die Produkte, desto komplizierter die IT und die Prozesse. Wenn Sie diese Basis nicht haben, bauen Sie mit der Digitalisierung nur noch mehr Komplexität drauf. Das muss klar sein, bevor man sich an die Technik macht.» Zudem würden oft weder die Führungskräfte noch die Mitarbeitenden ihre Prozesse und deren Bedeutung in der Prozesslandschaft kennen. Auch werden nicht immer die Risiken klar erkannt und entsprechende Gegenmassnahmen geplant.

Es lohnt sich

Doch die Analyse der Prozesse und deren Optimierung lohnt sich durchaus, wie Roland Sautter von Alpiq InTec Management zu berichten weiss. Beim Spezialisten für Energiemanagement hatte sich nach der Analyse der Prozesse ein hohes Produktivitätssteigerungspotenzial in der Automatisierung der Rechnungsverarbeitung herauskristallisiert. Vor dem Projekt stand viel Handarbeit an, es gab lange Durchlaufzeiten sowie schwankende Qualität und ungenügende Transparenz. Mit der Optimierung der Prozesse und der Einführung eines kontrollierten Rechnungsflusses und Freigabeprozesses konnten die Durchlaufzeiten nahezu halbiert, die Compliance vollumfänglich erfüllt und der Skontoverlust um 70 Prozent reduziert werden. Insgesamt kann Alpiq 1,8 Millionen Franken pro Jahr einsparen, der ROI betrug weniger als 6 Monate.

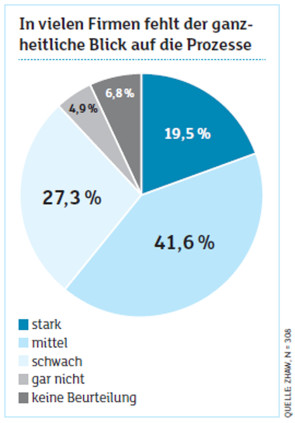

Ganzheitliches Denken fehlt noch

Auch Alexandra Zimmermann, Bereichsleiterin Informatik, Division Immobilien bei den SBB, sieht aus IT-Sicht viel Potenzial in Sachen BPM. Bei den SBB sind in Zimmermanns Bereich seit 2012 alle Prozesse in einem IT-unterstützten Tool dokumentiert. Doch auch sie stösst auf Hindernisse: «Wir sind noch nicht so weit, dass alle bereit sind, die Prozesse bereichsübergreifend anzuschauen. Das ganzheitliche Denken ist noch nicht vorhanden.» Problemfelder im Prozessmanagement wirken sich immer auch auf die IT aus, etwa wenn im Prozessmanagement klare Vorgaben fehlen, die Prozesse und Rollen nicht durchgängig definiert und einheitlich dokumentiert sind oder die Prozesse nicht gemessen werden. Als Konsequenz daraus sind IT-Projekte noch stark auf einzelne Geschäftsbereiche ausgerichtet. Gewisse Applikationen werden oft nur von einem Geschäftsbereich genutzt und verursachen Medienbrüche und Datenredundanzen. Ziel muss es daher sein, im Prozessmanagement ein durchgängiges Prozessmodell mit End-to-End-Schlüsselprozessen zu schaffen sowie Prozessführung und Managementsystem zu etablieren. Auf IT-Seite heisst das, die IT-Applikationen nach den Leistungs-/Schlüsselprozessen zu gruppieren und den künftigen Ausbau der IT-Landschaft auf die gebündelten Bedürfnisse auszurichten – immer mit dem Ziel eines konsolidierten und wirtschaftlichen Einsatzes der IT-Mittel im Hinterkopf.